ТАСС,

Маргарита Шпилевская

23.08.2016, 00:58

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ВЭБ) Сергей Горьков в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о новом подходе ВЭБа к развитию проблемных проектов, а также о том, что банк ожидает от отношений с Китаем и другими странами.

Как вы оцениваете важность подписанного соглашения о предоставлении синдицированного кредита в юанях?

Нас очень устраивают условия сделки: валюта, цена, сумма, хороший срок плюс возможность пролонгации на три года. В нынешних экономических условиях это очень хороший шаг. Не менее важно, что впервые нашим кредитором выступил синдикат десяти банков Китайской Народной Республики. Для них это тоже не совсем рядовой случай. В мае мы начали переговоры, в июле подписали меморандум о взаимопонимании, а сегодня — сам договор. Обычно на таких форумах подписывается две-три страницы соглашения о намерениях, а сами кредитные соглашения объемом 100–150 страниц, как то, что я подписал сегодня, заключаются отдельно, без камер.

Но главное, наверное, все-таки то, что это первое соглашение такого рода с Китаем. Мы надеемся продолжать работу в этом направлении и двигаться дальше, но сам по себе договор для обеих сторон уникальный.

Как будут использоваться эти деньги?

На поддержание ликвидности, на развитие российско-китайских проектов... Не на что-то одно, это точно.

Расскажите о проекте создания лесного кластера в Приморье, пожалуйста.

Это достаточно уникальная история. На Дальнем Востоке у нас сейчас три невзаимосвязанных, прокредитованных нами в разное время проекта. Это группа RFP, завод "Азия лес" и компания "Аркаим". Все они находятся в одном регионе в радиусе 300–400 км друг от друга. При этом они разнонаправленные: каждый производит свою продукцию первичной переработки, в похожих направлениях с разной спецификой, разным оборудованием. Когда мы начали готовить стратегию развития лесных активов, в которых мы участвуем (в целом ВЭБ инвестировал в активы лесной отрасли больше 100 млрд руб.), мы увидели, что, если использовать кластерную стратегию, можно создать достаточно крупное предприятие, ориентированное на определенный рынок. Дальневосточный кластер, например, может быть четко сформирован с прицелом на японский рынок. У нас есть хорошее производство, у RFP есть лесосека, у "Азия леса" — подъездные пути и первичная переработка. Если объединить усилия, создать крупный кластер, он толкнет и сопутствующее производство.

Мы реализуем этот проект в рамках ВЭБа, но нам ничего не мешает привлекать другие банки. Мы предложим участие в синергетических проектах ВТБ и Сбербанку, это создаст мультипликативный эффект для экономики. Предприятия смогут конкурировать между собой не только в первичном производстве, но и в последующей переработке, в том числе на глобальных рынках. Это наша, если хотите, философия, которой мы будем придерживаться в развитии всех наших активов. Уже сейчас мы видим, что есть возможность создания сельскохозяйственных кластеров. Я рад, что Минпром и правительство нас поддерживают.

Есть какие-то расчеты доходности этого кластера?

Предварительные расчеты требуют детальной проработки, потому что самой идее буквально несколько месяцев. Сейчас у нас с партнерами есть понимание, в чем заключается первичная переработка, в чем добавленная стоимость. Мы подписали соглашение о создании рабочей группы, формировании дорожной карты и оценке бизнес-модели с точки зрения стоимости. К концу года мы уже будем иметь полную картину и пул стратегических и инвестиционных партнеров из Японии и Китая.

Вы второй раз уже упоминаете про японских партнеров и японский рынок.

Да, Фонд развития Дальнего Востока, входящий в ВЭБ, подписал с Банком международного сотрудничества (JBIC) соглашение. У нас (ВЭБа. — Прим. ред.) был азиатский день.

Вы будете участвовать в развитии авиаперевозок на Дальнем Востоке? Будут ли задействованы самолеты "Трансаэро", которые ВЭБ недавно сдал в лизинг?

До конца сентября мы передадим "России" под дальневосточные перевозки до четырех самолетов. Уже передан один Boeing 747, он в строю, летает. Еще два Boeing 777 будут переданы до 15 сентября. И еще один 777-й — примерно 20 сентября. Хотя срок был до 1 декабря.

Исходя из схемы сделки — это идет в убыток ВЭБу?

Для нас это нейтральная сделка, она не несет ни убытков, ни выгод. Нам важно, чтобы самолеты, связанные с реструктуризацией "Трансаэро", работали; в противном случае они вообще не приносят лизинговых выплат. К тому же для дальневосточных перевозок не хватает именно таких, дальнемагистральных лайнеров.

На этом самолеты "Трансаэро" у вас закончатся?

У нас есть еще несколько самолетов, три борта 747. Мы близки к заключению договора по их передаче. Компанию раскрыть, к сожалению, не могу, пока соглашение не подписали. Мы рассчитываем выйти на сделку в течение сентября.

Вопрос по стратегии, которую вы обсуждаете: какие изменения вы в нее вносите и когда она будет представлена?

Ее основа была принята 23 июня. Нам поручено доработать механизм софинансирования приоритетных отраслей в части инноваций. Три из них мы активно отрабатывали с Минпромторгом и Национальной технологической инициативой. В части инноваций могу с уверенностью сказать, что в ближайшее время мы будем полностью готовы ответить на все вопросы по механизмам. Думаю, наша роль будет состоять не только в оценке проектов — мы хотим предложить создать целую экосистему поддержки инноваций.

В части софинансирования мы разработали новые механизмы, которые потребуют изменений и дополнений законодательства. Я считаю, что использование таких инструментов, как софинансирование и синдицирование, очень важно для развития экономики России. Если сравнить, к примеру, нас с Турцией, то у нас объем синдицированного кредитования составляет всего $6 млрд в год, в то время как в Турции — $44–50 млрд. Это действительно хороший инструмент привлечения инвестиций. И я считаю его развитие стратегической задачей не только для ВЭБа, но и для рынка в целом. К сожалению, у нас не существует регулирующее синдицированное кредитование законодательства, нет понятия ответственности в синдикате и так далее.

То есть для банков-участников это потенциально конфликтогенная процедура?

В том числе. Фактически сейчас в России банки вместе, группой выдают компаниям отдельные кредиты. Синдицирования, предусматривающего координацию правоотношений между участниками, как такового нет. В то время как в Турции практически вся инфраструктура построена через синдикаты. Это ключевой инструмент финансирования долгосрочных проектов.

Как обстоят дела с плохими долгами ВЭБа? Особенно здесь, в Дальневосточном регионе?

В свое время ВЭБ здесь выдал очень много кредитов в валюте. И изменения в экономике сформировали у нас, скажем так, определенный портфель активов в лесной отрасли, в сельском хозяйстве. Мы создали службу работы с проблемными активами, поставив ее работу на системную основу. И создание кластеров — это результат нашей работы в том числе с проблемными активами. Мы пытаемся найти стратегический выход из ситуации. Если есть плохой актив, то мы стремимся его не просто задефолтить, а ищем путь, каким образом его можно встроить в новую стратегию другого актива и таким образом выйти в плюс через его развитие.

Эта практика может быть тиражирована по России?

Мы считаем, это вопрос возможностей синергии. Взять, к примеру, соглашение о Дальневосточном кластере, которое мы подписали. В лесном комплексе сейчас есть проблемы у всех. И мы видим, что если не менять эту ситуацию, то даже если сейчас мы решим эту проблему реструктуризацией, через год-два мы снова столкнемся с этой же проблемой. Поэтому и создаем принципиально новую стратегию, для того чтобы создать активы нового качества, чтобы уйти в "зеленую" зону.

Насколько применимы количественные показатели в оценке эффекта конвертации плохих активов?

Как минимум 50% плохих активов могут быть переупакованы и в результате стать хорошими, "зелеными" активами. Примером служит наша работа по олимпийским стройкам. У нас было более 200 млрд руб. в олимпийских объектах. Все говорили, что это проблемные активы, но после нашей реструктуризации они получили второе дыхание. В Сочи полная загрузка, началась продажа отелей на вторичном рынке. Появляется интерес инвесторов, и сейчас это вполне "зеленый" портфель. У нас есть несколько кластеров: помимо лесного это, к примеру, сельскохозяйственный кластер стоимостью порядка 100 млрд руб. У нас есть такие проекты, как "Мираторг" и другие флагманы, есть и другого типа вложения. Не везде они хорошего качества, но новая стратегия тоже позволит их трансформировать.

Можно все-таки уточнить, в какие сроки вы планируете представить стратегию?

Это зависит от правительства от его графика.

В четверг США уточнили санкции в отношении ряда российских компаний. Видите какие-то риски для себя?

Об этом лучше спросить моих американских коллег. Мы уже находимся "в списке", просто пока не обладаем такой информацией.

Назад

Члены Экспертного совета Внешэкономбанка высказали свое мнение о деятельности Экспертного совета

Чем Вам интересно участие в деятельности Экспертного совета?

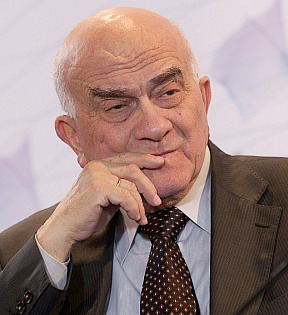

Ясин Е.Г. - научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

«На заседаниях Совета до сих пор ставились интересные и злободневные вопросы. И первый доклад Сальникова на новом Совете тоже оказался крайне интересным. Плюс отличная дискуссия. Серьезно думаю о проблемах разрешения кризиса в России. Всякий раз получаю ценный материал».

Данилов-Данильян В.И. - директор Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН:

«На заседаниях Экспертного совета ВЭБ обсуждаются самые актуальные проблемы развития российской и мировой экономики, с привлечением самых компетентных специалистов в качестве докладчиков и участников заседаний. Обсуждения неизменно отличаются остротой, конструктивностью, стремлением к широкому и притом системному охвату проблематики. Весьма интересно и освещение вопросов, касающихся механизмов государственного участия в финансировании актуальных направлений экономического развития и соответствующих им бизнес-проектов, государственно-частного партнёрства».

Караганов С.А. - декан факультета мировой политики и мировой экономики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»:

«Дает возможность помочь банку и, соответственно, государству услышать мнение первоклассных специалистов по широкому кругу вопросов, расширяя свой научный и политический кругозор».

Зубаревич Н.В. - профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова:

«Профессионализм аналитики, которую готовят внешние эксперты. Банку нужно "сверять часы" с экспертами, чтобы лучше понимать ситуацию».

Крюков В.А. - руководитель Центра ресурсной экономики, заместитель директора Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН по научной работе, член-корреспондент РАН:

«Самая большая радость в жизни - это радость общения. Радость общения значительно возрастает, когда общаешься с интересными людьми. Особенно это касается профессионального сообщества и тех направлений деятельности, которые связаны с творчеством и решением нестандартных и сложных задач. В составе Экспертного Совета немало таких коллег - тех, кто занимается решением подобных непростых задач. Пожалуй, нет ни одной реальной экономической задачи (из числа тех, которые обсуждались на Экспертном совете), которая имела бы простое и очевидное решение. Этим и интересно участие в деятельности Экспертного совета - работа в творческой атмосфере коллег и соратников. Мы все очень разные - и по опыту и по профессиональной деятельности - и такое объединение разных взглядов, опытов и подходов не может не быть интересным».

Солнцев О.Г. - руководитель направления анализа денежно-кредитной политики, банковской системы и финансовых рынков НП «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования»:

«Позволяет доносить до руководства Банка идеи, которые могут быть полезными как с точки зрения развития российских рынков, так и с точки зрения расширения возможностей самого Банка (например, по формату использования синдицированного кредитования в практике работы Банка)».

Какую пользу для банка приносит деятельность Экспертного совета?

Ясин Е.Г.: «Интересные темы докладов, важные для решения наших проблем; очень квалифицированные докладчики и эксперты. Думаю, что это всё очень полезно для решения назревших проблем».

Данилов-Данильян В.И.: «Не вызывает сомнений, что тематика заседаний Экспертного совета соответствует тем целям, которые стоят перед ВЭБ как национальным банком развития. ВЭБ должен не только находить способы поддержки направлений и проектов, указываемых ему Правительством, но и проявлять инициативу по выдвижению актуальных направлений и перспективных проектов. Обсуждения на Экспертном совете, как представляется, помогают банку решать обе указанные задачи. Надо подчеркнуть, что обе эти задачи исключительно сложны, стандартизованных способов их решения нет и быть не может, а в таком случае особенно важно формирование дискуссионной среды, которая способствует выявлению и сопоставлению различных точек зрения, достижению компромисса различных интересов, столь необходимого для устойчивого развития современного информационного общества».

Караганов С.А.: «Думаю, что Экспертный совет полезен взглядом «извне» не из Правительства и не из банковского сообщества, живущих в своих информационных мирах. Банк может получать экспертизу от первоклассных специалистов, которую обсуждают и оппонируют не менее крупные и, главное, независимые эксперты с широчайшим набором компетенций».

Зубаревич Н.В.: «На фоне сверхпозитивной экспертизы, которую обычно делает Внешэкономбанк, внешние эксперты выглядят более адекватными. Они жестко предупреждают, что риски велики. Функция Экспертного Совета - предупреждать Внешэкономбанк о рисках, чтобы с меньшими издержками проходить минное поле российской системы принятия решений».

Крюков В.А.: «Задача банка - содействие решению наиболее актуальных проблем экономического развития России. При определении актуальных задач важно знание мнения представителей разных профессий и разных взглядов. Поэтому основная польза для Банка - повышение степени обоснованности выбора приоритетов и подходов к решению тех задач, которые стоят перед ним.

Роль Экспертного совета в данном случае - в определенном смысле, оценка со стороны основных направлений настоящей и перспективной деятельности Банка. Изнутри в текущей и повседневной работе не всегда можно увидеть и оценить - куда, как и почему необходимо двигаться. Со стороны Банка, конечно, важно наличие стремления к учету мнения экспертного сообщества.

Не менее важно и то, что в участии работников Банка в дискуссиях и обсуждениях с участием экспертов неизбежно идет "процесс обучения" (расширение и углубление понимания различных вопросов каждым из участников дискуссии)».

Солнцев О.Г.: «Позволяет оперативно получать экспертизу стратегических шагов и решений (например, по вопросам проектов об утилизации отходов, проектов высокоскоростных магистралей, и др.)».

Будущее Экспертного совета. Каковы перспективы развития Совета?

Ясин Е.Г.: «На этот вопрос трудно ответить. Как будет строиться политика, в какой мере она будет направлена на решение самых острых и актуальных задач, в какой мере она будет прислушиваться к одному из самых компетентных экспертных органов? Этого я сказать не могу. Но возможности большие и стоит постараться их использовать».

Данилов-Данильян В.И.: «В условиях рыночной экономики государство должно выполнять не только регулирующую функцию в отношении рынка, но и быть его активным участником. Это участие, в первую очередь, касается финансового сектора рынка, и главный представитель государства в этом качестве – национальный банк развития, т.е. ВЭБ. Однако, в отличие от частных банков, функционирование которых на рынке направлено на максимизацию прибыли, ВЭБ должен преследовать другой интерес, а именно, содействие достижению тех целей государства, которые стихийный рынок «не замечает». Экспертный совет, в соответствии со сказанным выше, должен помогать руководству банка в выявлении таких целей государства, в их конструктивной репрезентации, в поисках механизмов содействия их достижению кредитно-финансовыми средствами, которыми банк располагает. Эти задачи будут актуальными всегда, так что перспективы развития Экспертного совета поистине неограниченны – при условии, что Совет будет постоянно нацелен на решение именно таких задач».

Караганов С.А.: «Нужно жестче увязать деятельность Экспертного совета с долгосрочной стратегией банка.

Учитывая почти неизбежную смену или крупную модификацию экономического курса после 2018 г. стоит использовать Экспертный совет для подготовки инструментария банка и его политики на случай перемен.

Банку стоит заказывать для себя, Правительства, банковского сообщества обзоры по санкционной политике Запада, которая становится «новой нормальностью». И о путях приспособления к ней.

Банку стоит рассмотреть вопрос о том, чтобы стать финансовым оператором программ помощи России иностранным государствам.

Банк и Экспертный совет в свое время (2008 – 2009 гг.) выступили главными инициаторами российского экономического поворота на Восток. Сейчас целесообразно (с помощью Экспертного совета) внедрять наиболее приоритетные проекты: а) для России; б) для банка. И проводить их оценку и сопровождение.

Возможно банку, в т.ч. и через Экспертный совет, стоит создать форум взаимодействия с банками и институтами развития Китая, Южной Кореи, Японии, Сингапура, других стран АСЕАН, некоторых европейских государств (Норвегия, Германия) для содействия развитию совместных проектов в Зауралье.

В свое время банк поддерживал научно-практический консорциум институтов из этих государств и России (НИУ ВШЭ), посвященный выработке политики поддержки развития Сибири – «последнего фронтира» Азии (выражение Ли Куан Ю).

Консорциум функционирует и сейчас и ищет новые направления своей работы».

Зубаревич Н.В.: «Мне трудно оценивать внутреннюю кухню Внешэкономбанка, но без независимой экспертизы риски плохих/неадекватных решений возрастают. Экспертный Совет нужен для того же, для чего был нужен мальчик в сказке Андресена - "а король-то голый..."

Главная функция - предостеречь Внешэкономбанк от плохих решений. Не больше и не меньше.

По поводу заседания Экспертного Совета по инвестиционной тематике - анализ ЦМАКП очень профессиональный, но рекомендации по приоритетным отраслям для инвестиций вызывают вопросы. Бизнес туда не инвестирует, и проблема не в ошибках выбора отраслевых приоритетов, а в системных дефектах российского инвестклимата. Пора называть вещи своими именами, без эвфемизмов.

Мне кажется, что все попытки выбрать административными/расчетными методами правильный список приоритетных отраслей для господдержки обречены на провал - это хотелки без учета рисков инвестиций и оппортунизма игроков. Ремонтировать нужно базовые институты. Цитирую Жванецкого: "в консерватории нужно что-то подправить"».

Крюков В.А.: «Будущее зависит от многих обстоятельств (состава Экспертного совета - тот, в котором мне довелось работать, был очень творческим), атмосферы в процессе обсуждений, заинтересованности коллег из Банка.

Будущее, несомненно, в более тесной связи с рассмотрением перспективных направлений деятельности Банка как института развития. Наверное, имеет смысл не ограничивать участие членов Экспертного совета подготовкой докладов и материалов только заседаний Экспертного совета, а также привлекать к оценке и анализу тех направлений, которыми на практике занимается Банк.

Мне представляется, что обсуждение многих вопросов на заседаниях Экспертного совета происходило в определенном в отрыве от деятельности Банка. По возможности, не должно быть так - "на Экспертный совет - общие проблемы и общий подход, а в реальной жизни - более сложные в практическом смысле процедуры решения". Одно без другого немыслимо.

Представляет интерес проведение заседаний Экспертного совета на выезде - анализ крупных проектов и проблем их реализации с их активными участниками (хотя бы раз в году).

Основное направление - более тесная связь работы Экспертного совета с деятельностью Банка, как ведущего института развития».

Солнцев О.Г.: «Представляется целесообразным расширение деятельности Экспертного совета в части поиска и локализации «узких мест» в отраслевой и технологической структуре российской экономики, расшивка которых ведёт к значительным позитивным внешним эффектам для смежных отраслей и технологий.

Локализация таких «узких мест» и выстраивание на их основе отраслевых и технологических приоритетов проектной деятельности ВЭБа могла бы обеспечить сильный мультипликативный эффект этой деятельности. Это важно в условиях объективно ограниченного объёма ресурсов, который может использовать Банк».

Назад