ГАЗЕТА.RU, 23.04.2015

Автор: Петр Орехин

Распад СССР стал полной неожиданностью для всех. Ни российские, ни западные эксперты даже не допускали такого развития событий в обозримой перспективе. Но реформы, начатые Михаилом Горбачевым 30 лет назад, привели лишь к тяжелейшему экономическому кризису, а затем и к краху Союза. О том, почему так вышло, в интервью «Газете.Ru» рассказал экономист, руководивший в начале 1990-х центром реформ при российском правительстве, ныне зампред правления ВЭБа Сергей Васильев.

— Был ли в СССР в 85-м году консенсус во власти, научном сообществе, среди директорского корпуса, по поводу того, что стране нужны реформы? Если да, то какие?

— Было общее мнение — нужны реформы. Экономика стагнировала — темпы роста официально составляли 2–3% в год, а реально рост был нулевым. Жизненный уровень населения, после довольно большого подъема в 70-е годы, также перестал расти. Все понимали: необходимы изменения, движение к рынку и реформы вроде «косыгинских», которые правительство не реализовало до конца из-за событий в Чехословакии 1968 года. Тогда партийное руководство опасалось, что экономическая либерализация приведет к политической.

— Насколько сильное негативное воздействие на экономику оказывало падение цен на нефть и война в Афганистане?

— Война в Афганистане началась еще до Горбачева, и это был важный не экономический, а социальный фактор, который подрывал доверие к руководству страны. Простые люди не понимали, зачем нужно присутствие советских войск в Афганистане, тем более что потери были достаточно большие. На экономику война не слишком сильно влияла. Тогда шла гонка вооружений, и мы тратили гораздо больше денег на ракеты и подводные лодки, чем на афганскую кампанию.

А вот падение цен на нефть сильно повлияло на возможности бюджета и импорта товаров в страну. Проблема в том, что руководство совершенно не понимало суть бюджета, дефицита, бюджетного баланса. Это стало одним из факторов неудачи перестроечных реформ.

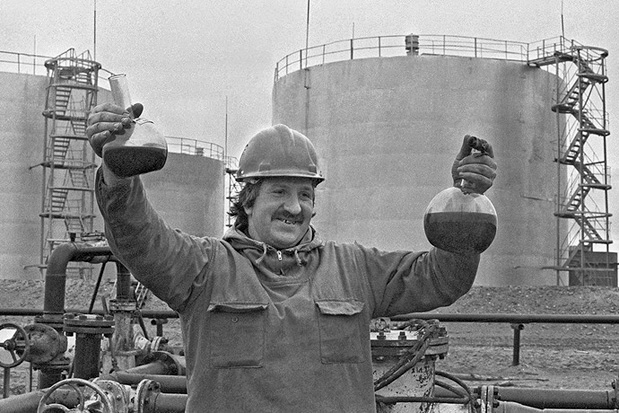

Добыча нефти на острове Колгуев в Баренцевом море. Фото: Семен Майстерман/ТАСС

— Первые шаги Горбачева, прежде всего программа «Ускорение» (1986–1987 гг.), были адекватны проблемам текущего момента?

— Изначально выбрали неверное направление. Горбачева и других советских руководителей заботило нарастающее технологическое отставание Союза от Запада. Программа «Ускорение» предполагала ликвидацию разрыва, но при этом не принималось во внимание, что экономика уже была сильно разбалансирована. Программа приводила к еще большой разбалансировке, так как деньги, которые мы получали за нефть и газ, шли не на импорт товаров народного потребления, а на новое оборудование и технологии. Теоретически, может быть, и правильно, но в драматический момент 86-го года, когда падали цены на нефть, это было совершенно несвоевременно.

Неуместной оказалась и антиалкогольная кампания, которая подорвала бюджет. Страна потеряла доходы от алкоголя, которые смогли восстановиться только к середине 90-х. Благих намерений было много, а вот понимания ситуации не хватало. Вообще, думаю, что Политбюро в первые четыре года (после начала перестройки) ни разу не обсуждало проблемы бюджетной сбалансированности.

— Наверное, вы правы, поскольку в воспоминаниях ни Михаила Горбачева, ни главы союзного правительства Николая Рыжкова тема сбалансированности бюджета практически не звучит.

— Тема появилась впервые в 1989 году, когда в правительство пришел академик Абалкин, возглавивший Государственную комиссию по экономической реформе. Но тогда ситуация уже стала весьма драматической — дефицит бюджета превышал 10%. Почему тему сбалансированности не поднимали до 85-го года? Во-первых, основным ведомством в СССР был Госплан, при котором бюджет — производная от материальных потоков. Во-вторых, во времена Брежнева бюджетная политика была очень консервативной. Но когда начинаются стимулирующие реформы, роль денег становится более важной, и необходимо не давать оторваться бюджету от реального сектора. При Горбачеве же шла эмиссия, и я думаю, что логика была такая: нужны деньги — напечатаем.

— После 87-го года в торговле начал нарастать товарный дефицит, который приобрел почти тотальный характер к началу 90-х. Тут сыграло роль и падение цен на нефть, подкосившее импорт, и неспособность плановой экономики реагировать на резкие колебания спроса. Какие еще факторы можно отметить и почему, на ваш взгляд, долгое время не было протестов, хотя активность граждан в тот момент была очень высокой?

— У населения после 1985 года становилось все больше денег, так как средний уровень зарплаты увеличивался при нарастающем дефиците. Поначалу никто не высказывал недовольства, поскольку у людей была иллюзия, что они становятся богаче, хотя реально деньги стоили все меньше и меньше. В этом и заключается проблема. Если вы увеличиваете денежную массу, а цены остаются фиксированными, все уходит на черный рынок. Введение гибких цен в госсекторе привело бы к снижению дефицита товаров, но партийное руководство даже и не думало их отпускать.

Дефицит продовольственных продуктов в Москве, 1991 год. Фото: Николай Мошков/ТАСС

Правительство предпринимало правильные шаги — в то время приняли закон о кооперации, закон об индивидуальной трудовой деятельности, но пока цены фиксированные — такие законы работают плохо. Конечно же, существовали сектора, в которых цены сделали свободными, но это были анклавы, фактически паразитировавшие на теле советской экономики. Данная система была заведомо неполноценной и не могла существовать. Благополучие одних обеспечивалось за счет неблагополучия других.

— Либерализация цен принесла бы быстрый результат и помогла бы вернуть товары на полки?

— Опыт реформ в Восточной Европе 60-х и 80-х годов показывает: это был реальный ресурс, который мог привести к улучшению экономической ситуации. Но такие реформы требуют соответствующей фискальной политики, отказа от печатания денег и, кроме того, должны проходить при политическом доминировании Компартии. А у нас логика политической борьбы подсказала Горбачеву, что вперед надо пустить политическую либерализацию. Между тем политическая либерализация сильно ухудшает управляемость. Когда мы просчитывали, как могут развиваться реформы, мы «горбачевский» сценарий даже не рассматривали, так как он нам казался безумным. Во всех странах сначала проходили экономические реформы, а потом уже политическая либерализация, а не наоборот.

— Была ли какая-то поворотная точка, пройдя которую, Советский Союз оказался обречен?

— Мы не предполагали такого быстрого распада. Все республики согласились подписать новый союзный договор. Но поскольку консерваторам он не нравился, то произошел путч, после которого в течение недели все республики провозгласили суверенитет. Вполне вероятно, что если бы не путч, агония Союза затянулась, но СССР в любом случае был обречен, ведь империя держится, только если у нее есть физическая сила.

Нельзя забывать, что еще с ленинских времен политика была направлена на создание национальных элит. Понятно, зачем это делалось: в большой, многонациональной стране невозможно контролировать все, необходима децентрализация.

Для восстановления империи пришлось в 1920-х годах дать больше воли местным элитам. Но в начале 90-х желание иметь место в ООН и собственный МИД, распоряжаться природными ресурсами перевесило выгоды существования в большой империи. А сил удержать республики у центральной власти уже не было.

— Уже после распада СССР была все-таки проведена либерализация цен, но уже в пакете реформ, которые принято называть «шоковой терапией». Действия правительства Гайдара до сих пор многие считают неверными. Люди старшего поколения не могут простить власти обесценение вкладов и «грабительскую» приватизацию.

Зампред правления ВЭБ Сергей Васильев. Фото: ТАСС

— В стране не было «шоковой терапии». «Шоковая терапия» предусматривает жесткую денежно-кредитную и бюджетную политику, а такого у нас не наблюдалось. Дефицит бюджета в 92-м году составлял 30%, поэтому период инфляции и нестабильности продолжался очень долго. Технически можно было провести жесткие реформы, но надо иметь в виду, что парламент все время выступал против них.

Теперь о социальном восприятии реформ. Приватизация воспринималась как несправедливая. Я думаю за счет двух вещей. Во-первых, чековые инвестиционные фонды. Лучшего способа запросто отнять у населения ваучеры не было. Во-вторых, циничные залоговые аукционы с заранее известными победителями. Если бы, к примеру, к аукционам допустили иностранцев, тогда все было бы прозрачнее и при этом денег получили бы раз в десять больше.

Меня поражает нежелание всех реформаторов в нашей стране допустить иностранцев к приватизации, хотя в других государствах таких ограничений не было.

Что касается «конфискации вкладов». Конечно, инфляция «съела» активы Сбербанка, но пассивы при этом никуда не исчезли. У государства в это время не было денег, но были другие, не денежные активы. «Газпром», нефтяные компании, недра стоили гораздо больше, чем все вклады населения. Правительство могло бы выпустить облигации на сумму вкладов и с течением времени их погасить. Правда, тогда никто не мог предполагать, что в 2000-х годах будет такая бешеная конъюнктура на энергоносители.

Еще один фактор, о котором мало говорят, — форма эмиссии, проводившейся в тот момент. Можно было индексировать пенсии и зарплаты работников бюджетной сферы, но все было заморожено.

Вместо этого деньги поступали в экономику через льготные кредиты на пополнение оборотных средств и, по сути, разворовывались.

Именно так происходил процесс первоначального накопления в России.

— Можно ли было избежать нескольких лет высокой инфляция 1990-х?

Очередь за хлебом в Чите. Фото: Владимир Саяпин/ТАСС

— Способы снизить инфляцию были. Когда проводилась первая либерализация цен, объем денежной массы соответствовал двукратному повышению цен, а некоторые регулируемые цены были повышены в четыре-пять раз. Отсюда возникли и сжатие реальной денежной массы, и нехватка денег. Если бы реформаторы имели смелость отпустить все цены, то, может быть, они бы так не взлетели в начале 92-го года. В каком-то смысле мы стали заложниками этого решения.

— Почему в России, в отличие от стран Восточной Европы, например той же Польши, радикальные реформы начала 90-х фактически провалились?

— Мы понимали ситуацию в стране и представляли, что делать. Но у команды не было карт-бланша. С одной стороны, Борис Ельцин дал добро на реформы, но потом к нему пошли ходоки — надо дать денег селу, оборонке и пр. Это же не Гайдар придумал, такие указания давал Ельцин. Также не все кадровые решения, которые принимались, согласовывали с Гайдаром, например увольнение министра энергетики Лопухина, который задел интересы нефтегазового сектора. Главная же проблема в том, что у реформаторов не было четко структурированной политической поддержки. А переформатировать политическую систему на тот момент было практически невозможно. Распустить Верховный Совет Ельцин не мог, так как там работали его соратники, с которыми он поборол союзный центр. А экономика не могла ждать.

Между тем, когда в Польше проводили реформы, правительство опиралось на очень мощную политическую силу, «Солидарность», имевшую уже десятилетнюю историю. А у нас правительство висело в воздухе, парламент был настроен к нему враждебно. Хотя надо признать, что некоторые вещи прошли очень хорошо — например, либерализация внешней торговли, формирование новой налоговой системы.

— Сейчас многие упрекают власть в той же самой нерешительности в проведении реформ. На ваш взгляд, как будет развиваться ситуация в экономике?

— Сегодня не вижу масштабной повестки экономических реформ, но чем хорош текущий момент? Мы сейчас вышли на ситуацию, когда национальная валюта не переоценена, когда у нас могут появляться конкурентоспособные предприятия в несырьевом секторе, когда может пойти импортозамещение. Проблема в отсутствии иностранных инвестиций. Если бы не было санкций, то в нынешней ситуации, когда рубль упал, инвестиции пошли бы большим потоком в обрабатывающие сектора.

Возможности правительства также ограничены — если мы начнем печатать деньги, то будет инфляция и не будет роста. Поэтому остается надеяться, что предприятия, получив выгоду от девальвации, начнут инвестировать в себя сами. Основная надежда на средний бизнес, потому что крупный бизнес больше думает не об эффективности производства, а об эффективности лоббирования.

Не так важно, каким будет текущий год с точки зрения динамики ВВП. 2015 год уйдет на адаптацию экономики к новым условиям. А вот в 2016–2018 годах темпы роста, по моей оценке, составят 2–3% в год.

Сергей Васильев

В 1979 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт по специальности «Экономическая кибернетика». В 1979–1990 гг. — экономист, старший экономист, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Ленинградского финансово-экономического института. В 1990–1991 гг. — председатель постоянной комиссии по экономической реформе Ленсовета. В 1991–1994 гг. — руководитель Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ. В 1994–1997 гг. — заместитель министра экономики РФ. В 2001–2007 гг. — член Совета Федерации Федерального собрания РФ, с 2002 г. — председатель комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению. С июня 2007 г. — член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заместитель председателя Внешэкономбанка. Доктор экономических наук.

Назад

Интервью Первого заместителя Председателя Внешэкономбанка - члена Правления П.М. Фрадкова газете "Ведомости"

Филипп Стеркин, Елизавета Базанова

22 апреля 2015

Ведомости

«Мои амбиции – поднять российский экспорт»

Фрадковы – династия государственников: работают чиновниками, госбанкирами. Петр Фрадков со студенческой скамьи во Внешэкономбанке – устроиться на работу помог папа, признает он. Амбиций повторить успех отца, Михаила Фрадкова, и дослужиться до премьера у Петра Фрадкова пока нет, но движется он по папиной линии – внешнеэкономические связи (путь отца – от внешней торговли до разведки). С 2011 г. Петр Фрадков возглавляет Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций («Эксар»). С 2011 г. агентство застраховало экспортные поставки объемом более $6,5 млрд. Теперь он собирается заняться и нефинансовой поддержкой экспорта – упрощать процедуры, консультировать, помогать выходить на новые рынки. В интервью «Ведомостям» он пытается объяснить, как именно.

– Ваш отец помогал вам в вашей карьере?

– Да, конечно, подсказывал что-то мне, советовал в начале моей деятельности.

– Ну кроме советов – продвижение в карьерном смысле?

– Да, после того как я закончил институт, пришел работать на экспертную позицию в уважаемый институт – ВЭБ. Это как толчок первый был.

– Ваш отец занимал пост премьер-министра, а у вас какие амбиции? Есть амбиции занять аналогичный пост?

– Неплохо.(Смеется.) Вы меня застали врасплох. Честно говоря, о таком развитии событий даже не думал.(Смеется.) Все мои мысли связаны с поддержкой экспорта. Моя задача – совместить интерес и реализацию амбициозных планов.

– Пока ваши амбиции – поднять российский экспорт.

– Точно...

– Сейчас ваш отец занимается разведкой, возглавляет Службу внешней разведки, вы занимаетесь экспортом. Вы как-то обсуждаете свою работу?

– Нет, его работу я не имею возможности обсуждать. (Смеется.) Ему интересна тема по линии экспорта, все-таки это вопрос внешней торговли, которой он занимался в свои молодые годы, ему это интересно.

Мы не часто видимся, так что всегда есть что обсудить и помимо работы.

– Не хотите ли на государственную службу? Зовут, предлагают?

– Я там не был. Пока предложений не было, а значит, нет и предмета.

«Через себя пропустил»

– В чем основная цель создаваемого Российского экспортного центра?

– В последние два года стало понятно, что требуется консолидация сервисов для экспортеров. Мы вели активно работу напрямую с экспортерами – и при запуске операций «Эксара», и в рамках дорожной карты по поддержке экспорта (дорожная карта «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1128-р. – «Ведомости»). Это одна из дорожных карт, которая в свое время была разработана в рамках национальной предпринимательской инициативы. Экспорт в те времена, к сожалению, еще не воспринимался как один из ключевых приоритетов. Тем не менее задача по развитию условий для экспортной деятельности была сформулирована и стала реализовываться. Сейчас уже принята третья редакция этой карты, правительство одобрило ее в начале апреля.

Быстро стало понятно, что для решения поставленной задачи требуется построение единой системы поддержки экспорта. До этого времени мы сегментировали работу с разных точек зрения. Безусловно, свой результат дала работа над финансовыми инструментами поддержки экспорта, включая начинания самого Внешэкономбанка: был создан «Эксар», переформатирован Росэксимбанк, но этого категорически сейчас недостаточно.

Система поддержки экспорта требует и финансовых и нефинансовых мер. И как раз работа над дорожной картой послужила основополагающим фактором для большой работы по формированию системы. Шли длительные обсуждения с участием [первого вице-премьера] Игоря Ивановича Шувалова, который эту работу возглавил, Андреем Рэмовичем [Белоусовым], который начал работу по созданию дорожной карты и активно принимает участие в ее разработке, с профильными министерствами и лично с министрами. В результате было подтверждено, что невозможно говорить о полноценной системе поддержки экспорта, используя только финансовую поддержку – «Эксар», Росэксимбанк. С другой стороны, развивать отдельно нефинансовый инструментарий тоже нелогично. Нужна единая система управления. Было принято решение создать соответствующий институт – Российский экспортный центр, над запуском которого мы сейчас активно работаем. 13 апреля Дмитрий Анатольевич [Медведев] подписал решение о создании организации в структуре Внешэкономбанка.

– А как с Шуваловым решение принималось?

– Центр по поддержке экспорта – это инициатива Игоря Ивановича. Мне кажется, что он эту тему досконально изучил, можно сказать, «через себя пропустил». На совещаниях он часто приводил мнение экспертов, указывающих на Китай, который в условиях санкций в конце 1980-х гг. не «заперся», а, наоборот, либерализовал свой экспорт – законодательство, систему поддержки и т. д. Конечно, нам было проще действовать с такой поддержкой. В том числе и в вопросе решения по корпоративной структуре – логика создания центра на базе ВЭБа (у Игоря Ивановича это прозвучало четко), учитывая мандат ВЭБа как института развития, и передача центру «Эксара» и Росэксимбанка и выстраивание единой системы стратегического управления экспортным блоком в ВЭБе – здесь была очень большая поддержка и единодушие.

– Изначально было – создадим много точек поддержки, чтобы никак не было точек пересечения, теперь возникла идея объединить. Иногда со стороны это воспринимается, что отдельные точки плохо работают.

– Никто не говорит про нехорошо работающие, тут речь идет об отсутствии единой системы. Со временем развития направления приходит понимание, как это должно работать эффективнее. Появляются новые вещи, то, чего раньше не было. За последние годы заработал механизм страхования экспорта, механизм субсидирования – это все новые вещи. Да, в финансовой части много сделано, теперь новый этап по дорожной карте, который нужно организовать. Не работает – потому что в таком виде еще не запущено. Это новая инициатива, и рано говорить, что она на замену плохой. Это просто новая система, новое качество.

«Стереотип, что экспорта нет, – это неправда»

– Вы говорите, идея возникла два года назад, но сейчас ситуация в экономике, ситуация с экспортом поменялись.

– Два года назад возникла идея не центра, а возникла тема «системной поддержки экспорта». Потому что стало ясно, что существовавшая на тот момент поддержка не в полной мере отвечает требованиям и запросам российских экспортеров. На данный момент мы имеем финансовые институты и ведомства, которые оказывают и нефинансовую поддержку экспорта – сопровождение [экспортных сделок] на внешних рынках, выявление спроса на отечественную продукцию, изучение особенностей работы на тех или иных рынках. Вопросы, связанные с оформлением экспорта, тоже их компетенция. Раньше было как: экспортер, который и хотел бы получить помощь, не обращался за ней к государству – как раз из-за недостаточной структурированности этой системы поддержки. Пришло понимание, что нужно создавать систему «одного окна», через которое экспортер получит весь спектр услуг по поддержке своей продукции на зарубежных рынках, при этом не отбирая функционал у ведомств, а выступая помощником, посредником между экспортером и ведомствами.

– Что значит посредником? То есть лоббистом?

– Посредничество в данном случае – это реакция на то, что функции по поддержке экспорта разбросаны по разным ведомствам. Создаваемый центр будет партнером для экспортера в получении полного комплекса услуг. Центр будет работать таким образом, что, когда экспортер будет обращаться за помощью, он, по большому счету, не должен разбираться, как работает данный механизм, но при этом он имеет возможность получить консультацию по любому вопросу. Получить консультацию и результат – результат может быть выражен в быстром получении финансовой помощи, комплекса нефинансовых услуг, решения точечной проблемы. В итоге нефинансовую услугу окажет ведомство, но уже по запросу Российского экспортного центра, а они [центр и ведомство] уже будут работать над вопросом через четкую систему взаимоотношений – соглашения, акты правительства о взаимодействии и проч.

– Какие нефинансовые услуги будет получать экспортер?

– Перечень достаточно большой. Например, помощь в таможенном оформлении или оформлении возмещения НДС по экспорту.

– Для этого есть налоговая служба.

– Да, налоговая служба и будет продолжать свою работу, но мелкие и средние экспортеры в большинстве своем просто не знают, как им оформить документы на возмещение НДС.

– Но сейчас же есть ускоренная система возмещения налога.

– Тем не менее вопросы возникают, и на сегодняшний день существуют и технические, и содержательные проблемы. Мы прорабатываем вопрос по обращению экспортера в экспортный центр, а уже у центра и ФНС будет свой регламентный порядок по урегулированию данного вопроса. То же самое с таможенной службой, с вопросами продвижения на рынках.

К примеру, у нас существует система торговых представительств за рубежом, их более 50. Но по практике мало кто из экспортеров взаимодействует с торгпредствами. Не потому, что торгпредства не хотят работать с обращениями экспортеров, а в большинстве случаев экспортеры просто физически туда не ходят, и торгпредства не имеют возможности решать конкретные задачи для бизнеса.

В задачи создаваемого центра также будет входить работа по продвижению российской продукции на внешние рынки и активная проработка запросов экспортеров с торгпредствами, совместное развитие такой проектной бизнес-компетенции торгпредств.

– Сложно представить, что торгпредства способны значимо помочь в продвижении товара на рынок.

– Здесь есть всегда два подхода: можно закрыть и быстро развалить то, что существовало годами, а можно попытаться поэтапно реформировать. Одним из аргументов в пользу создания центра именно в таком виде как раз и служит стремление внедрить и активизировать все государственные механизмы, чтобы они начали работать как единый рыночный механизм. Конечно, никто не говорит о том, что торгпредства должны стать коммерческими организациями с всесторонней рыночной экспертизой – это невозможно, слишком широкое поле вопросов. Центр будет ставить задачу торгпредствам напрямую, есть договоренность о такой возможности, и в форме не просто предоставления всесторонней информации по рынку, а в форме конкретных вопросов по продвижению конкретного товара конкретного производителя на конкретные рынки.

Устоявшийся стереотип, что экспорта нет, российский экспорт неконкурентоспособный, – это все неправда.

Одна из задач центра – сформировать и поддерживать непрерывный поток разнообразных проектов компаний самого разного профиля, потому что взять и развивать 20 проектов крупных компаний – это нетяжело.

– Чтобы оказывать консультации по разного рода вопросам, необходим большой штат. Вы специалистов будете брать в штат или это будут специалисты на аутсорсинге?

– Несомненно, будет комбинация. Не хотелось бы создавать очередную «мусорообразную» структуру, которая занималась бы всем. Исходим из того, что на первом этапе количество людей будет небольшим, должна быть компактная команда. Сам центр будет делать упор на развитие компетенций в части нефинансового инструментария, а финансовая поддержка останется полностью в «Эксаре», Росэксимбанке, ВЭБе.

Нефинансовых направлений работы предостаточно: поддержка доступа на рынок, защита интеллектуальной собственности, сертификация, разрешительная документация и т. д. И конечно, один и тот же человек, к примеру специалист по сертификации, не может быть одновременно специалистом по Франции и, скажем, по Йемену. Конечно, мы не будем держать специалистов по каждому направлению деятельности по каждой стране, но определенная группа качественных специалистов в целом по сертификации и спецрегулированию точно будет, будет специальная группа по налогообложению и валютному контролю и т. п. В узкоспециализированных вопросах будем обращаться за помощью к внешним специалистам.

«Министерства никогда не будут клиентоориентированными»

– Как будет проходить капитализация данного центра?

– Пока принято решение о капитализации центра со стороны ВЭБа, так как центр создается в его структуре. Банк будет являться единственным акционером центра. Центру будут переданы акции «Эксара» и Росэксимбанка, тем самым капитал центра увеличится. На этапе пилотного запуска центру вполне достаточно собственных ресурсов, и уж точно центр создается не для того, чтобы зарабатывать на экспортере, поэтому денег за свою работу с экспортеров мы брать вначале не планируем. Возможно, если работа центра будет суперэффективной, экспортеры подтвердят, что это им в помощь по разным направлениям – и по финансовым ресурсам, и по консультированию, и по продвижению, – у центра оформится четкий и уникальный на рынке продукт, то будем рассматривать возможность по получению комиссии от экспортера за работу, но это будет точно не на данном этапе. Позже все это будем обсуждать с правительством и экспертами.

– Может быть, стоит делать проект как полукоммерческий? Как правило, когда я плачу, я знаю и считаю, что должен получить больше. И тот, кто мне оказывает услугу, понимает, что должен оказать ее в полной мере.

– Все экспортеры, с которыми мы говорили о создании центра, проявили свою заинтересованность. Но заинтересованность и готовность платить – это разные вещи. Сейчас необходимо начать работать, а чем ближе мы будем к конкретным проектным вопросам, тем проще построить работу и понять необходимость оказания платных услуг.

– Вы говорили, что проводите совещание с экспортерами, у Шувалова проводили совещание, но центр ориентирован не на крупный бизнес, но наверняка на совещания к Шувалову ходил крупный бизнес?

– Когда мы собирались у Игоря Ивановича, упор был сделан как раз на средние компании. При этом, безусловно, никто не говорит, что крупному бизнесу не будет оказана услуга, но будем реалистами – крупные компании имеют возможность сами решать свои вопросы, у них есть свои ресурсы. Наша задача – донести информацию до малых и средних компаний об инструментарии, о существующих для них возможностях.

– Как донести информацию такому массовому количеству экспортеров – это действительно вопрос.

– Вопрос непростой, но решаемый. За моими плечами уже опыт «Эксара». Представьте, три года назад появился механизм, который никто в принципе не понимал. Ну как, к примеру, если бы три года назад появилось такое понятие, как «кредит». Сейчас все с этим понятием живут, и то иногда возникают вопросы, а тут какое-то страхование экспорта появилось. И конечно, иногда воспринималось агрессивно, как будто это очередная попытка развести на дополнительные траты. Но вопрос коммуникации решался за счет разъяснений, десятков, сотен семинаров, встреч с экспортерами, финансовыми структурами. Я сам тоже проводил такие встречи. Поэтому считаю, что в задачи центра, особенно на первом этапе, должен входить вопрос коммуникации с регионами, разъяснения инструментария, в комплексе финансового и нефинансового, необходимо услышать регионы, узнать их потребности, сформулировать необходимые изменения среды для системного решения вопросов поддержки экспорта. Сейчас такой структуры нет, есть только перечень министерств, которые работают в своей нише.

– Для этого существует Министерство экономического развития.

– С одной стороны – да, с другой стороны – нет. Возьмите и посмотрите распределение полномочий Минэкономразвития, Минпромторга. А еще Минфин, ФНС, ФТС работают в сфере экспорта, Росфиннадзор и многие другие.

– Герман Греф часто критикует систему управления, и одно из его предложений было вывести все реформирование из традиционной бюрократической системы и создать свой институт. Здесь опять же принимается решение вынести вопросы формирования среды – что нужно экспорту – и создать новый институт на базе нескольких существовавших, но, видимо, неэффективно работающих. То есть побеждает парадигма, что существующая машина управления не способна адекватно отвечать интересам участников рынка?

– Здесь речь о другом, и, насколько я знаю, это практика очень многих стран. Министерства никогда не будут клиентоориентированными. Задачи министерства – отрабатывать четко прописанный функционал и обеспечивать конкретную госфункцию. Ведь министерства – это нормотворчество и правоприменение. Это линейное предоставление функций. Клиентской, сервисной функции у министерства быть не может.

Поэтому мы должны будем за предпринимателя идти и лоббировать его интерес в тех же ведомствах.

Санкции – главный мотиватор

– Кто возглавит центр?

– Так как структура создается в ВЭБе, что было однозначно решено, так как ВЭБ является банком развития, и в силу того, что я курирую тему экспорта, не исключено, что я буду заниматься данным центром.

– Вы будете курировать центр, оставаясь первым заместителем председателя Внешэкономбанка?

– Да, взаимодействие с ВЭБом крайне важно.

– Как экспортеры выживают в условиях санкций? Как вы им помогаете?

– Что касается санкций, то это в большей степени финансовый вопрос. Я не вижу тут возможности оказывать какие-то нефинансовые меры, для этого есть минимум пространства. Наверное, фокус будет сделан на юридическую часть, но опять-таки с точки зрения экспорта как такового, если мы не говорим про продукцию двойного назначения, здесь каких-то юридических проблем не должно быть. Нюансы возникают, когда мы говорим о финансировании экспорта, мы с ними работаем, например, помогаем найти финансовое решение для выхода на другие рынки. Будут ли санкции ограничителем для работы центра? Точно нет, наоборот, экспортеру нужна еще большая помощь. Санкции, можно сказать, и стали главным мотиватором усиления нашей работы по поддержке экспорта. Пока каких-то других вопросов, которые напрямую не связаны с привлечением финансирования под экспортные сделки, в финансовом блоке мы не видим, проекты многие продолжаются, но с фокусом на другие рынки – СНГ, Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку.

– А есть уже какие-то интересные контракты, заключенные на азиатском рынке?

– Да, конечно. Достаточно много. В прошлом году экспорт в страны АТР, включая Индию, составил $114 млрд, а внешнеторговый оборот с регионом, по данным таможни, по объему – второй после Европы. Много и крупных проектов, к примеру, поставки турбин российского производства, и также много совсем небольших стоимостью в сотни тысяч долларов, и этот сегмент поддержки малого и среднего экспорта нужно усиливать.

– Мы часто слышим, что Китай – наш партнер. Но когда выступают банкиры и компании, они говорят об одном – никто нас в Китае не ждет, никто финансирование давать не будет и Китай ориентирован на развитие внутреннего рынка. Ваша оценка возможности продвижения нашего экспорта в Китае?

– Китай – это контрагент, с которым нужно вести долгие и подробные переговоры. До того как я перешел в «Эксар», я занимался в ВЭБе вопросом привлечения ресурсов. С китайцами мы проводили долгую и кропотливую работу – десятки и сотни встреч. Но с момента принятия решения никто не работает так быстро, как китайские коллеги. В итоге в портфеле заимствований Внешэкономбанка китайский ресурс представлен мощно, никто в те времена не давал на такие сроки и по таким ставкам, как удалось привлечь ВЭБу. Экспорт в Китай есть, но на фоне общего торгового оборота его доля теряется в силу других товарных групп. Китай – это определенно приоритетное направление, и здесь важен вопрос выстраивания отношений.

– А сколько контрактов было заключено по самолету Sukhoi Superjet, сколько планировали и готов ли его кто-то покупать?

– На данный момент ВЭБ совместно с «Эксаром» реализовали проект по поставке в Индонезию, крупный проект по поставкам в Мексику. Сейчас поставлено 13 самолетов, в заказе как минимум семь. Проект хороший и в то же время сложный в части финансирования. Он финансируется зарубежным банком совместно с ВЭБом, и используется покрытие трех экспортных кредитных агентств – «Эксара», Coface (Франция) и Sace (Италия). Сейчас ведутся переговоры с мексиканцами по поставкам еще 10 самолетов. Также прорабатывается вопрос поставок в другие страны Азии – во Вьетнам, Лаос.

– Скажите, не проще ли будет каким-то небольшим компаниям получить поддержку здесь и создать какое-то производство в рамках политики импортозамещения, чем выходить на внешние рынки?

– Для того чтобы выйти на внешние рынки нужно производство, поэтому я исхожу из того, что импортозамещение и экспортная деятельность – звенья одной цепи. Наоборот, вижу в этом максимальную синергию.

– Как показывает статистика, политика импортозамещения привела к падению уровня несырьевого экспорта. Потому что российские аналоги дороже либо их нет.

– Я бы не связывал это напрямую с вопросами импортозамещения. За 2014 г. объем несырьевого экспорта составил более $250 млрд, а весь экспорт – $500 млрд. Возможно, по каким-то параметрам есть падение, но значительную половину экспорта составляют несырьевые товары. Единственный вопрос – что ставить впереди телеги: экспорт или импорт, вот в этом-то и вопрос.

– А вы что ставите впереди?

– Я, конечно, поставил бы экспорт.

– То есть вы с Минэком солидарны?

– Я солидарен с той задачей, которая передо мной поставлена.

«Все, что не сырье»

– Есть у центра какие-то приоритеты по отраслям?

– Все, что не сырье.

– Если помогать всем, это значит, не помогать никому. Шувалов все время говорит, нужно выбрать приоритеты.

– С точки зрения центра, здесь я необходимости в приоритизации адресатов поддержки не вижу. Людям, которые будут обращаться к нам, и будет оказана поддержка – будь то среднее или малое экспортирующие предприятия. Определенные приоритеты поддержки есть у «Эксара», ВЭБа, Росэксимбанка – это и критерий высокой добавленной стоимости и размера самого экспортного проекта. Центр – универсальный инструмент поддержки для всех экспортеров.

– К примеру, возьмем IT-сектор с наиболее высокой добавленной стоимостью, они, не имея и будучи не привязаны к каким-то серьезным средствам, переносят свой бизнес из России в Белоруссию, к примеру, в Казахстан, Израиль, кто-то еще дальше – в Сингапур и т. д. Как сделать так, чтобы остановить данный процесс, будет ли это в компетенции создаваемого центра? Так как данные компании не видят среды для развития своего бизнеса в России.

– Это как раз одна из тем, которую хотелось бы развивать и которой бы центр поспособствовал. Это должна была быть структура/центр с данной компетенцией и пониманием специфики этой бизнес-среды. Сейчас такой структуры, образно – «Министерства по экспорту», нет, и нет такого центра, который тем или иным образом аккумулировал бы все вопросы, связанные с экспортом. Все вопросы кардинально разные, и они не могут ложиться в рамки компетенций одного из действующих министерств. Одна из идей центра создать такой орган или площадку, который будет не просто в силу своих знаний, а в силу закона выступать инициатором изменений, влияющих на среду экспортной деятельности российских предприятий.

– Как оценивается спрос на российский экспорт? В каких странах больший спрос?

– Он совершенно разнообразный, очень большая доля стран СНГ, Юго-Восточная Азия, Индонезия и в последнее время – Латинская Америка.

– Какой эффект ожидаете от работы центра в течение 2–3 лет?

– Это системное упрощение регулирования в зоне экспорта, упрощение экспортных процедур, конечно, рост в целом экспорта несырьевой продукции. Президентом поставлена задача – обеспечить ежегодный рост на 6% в год, так что будем работать.

– Здесь, наверное, вклад центра важный, но не должен быть очень большим в принципе? Все-таки более конкретные KPI?

– Цифровых показателей нет, потому что центр не будет отвечать за «штуки». Нефинансовый KPI будет привязан к индикаторам и результатам дорожной карты. В этом логика и есть: те задачи и показатели, которые есть в дорожной карте, они опять-таки разрозненно отнесены по ведомствам, как принято говорить, «по принадлежности». Центр должен помочь их реализовать, помогать сводить позиции, а с другой стороны, это должно все привести к росту экспорта.

– Как вы будете себя оценивать?

– Будем проводить исследования удовлетворенности, опросы клиентов.

– Как вы оцениваете работу «Эксара»?

– «Эксар» за прошлый год поддержал наш несырьевой экспорт почти на $4 млрд, покрывая коммерческие и предпринимательские риски. Это и поставки самолетов «Sukhoi Superjet 100» в Мексику, высокотехнологичного энергетического оборудования в Польшу, поставки вагонов метро в Белоруссию, зерноуборочных комбайнов в Казахстан и много чего еще. Поддержка в 2014 г. была предоставлена в общей сложности 112 экспортерам. Компании три года, и она вышла на подобные цифры. На следующие три года поставлена задача ежегодного роста объемов поддержанного экспорта на 50%. Главное, что создана система, есть более 100 проектов, которые реализуются, поставки идут. Это и есть критерий оценки и цифры, от которых надо отталкиваться.

– Вы проводили опросы удовлетворенности клиентов работой «Эксара»?

– Такой опрос сейчас в процессе. Это один из KPI «Эксара». Предприниматели, которые обращались в агентство, достаточно позитивно оценивают сотрудничество. Сейчас есть огромное количество возможностей как для экспортеров, так и для коммерческих банков. «Эксар» стал реальным источником привлечения ресурсов – под полис «Эксара» банки рефинансируются в ЦБ, что немаловажно в текущих условиях финансового рынка. Рефинансируются под льготные ставки, это прошло само собой, но это для нас стопроцентно инновационная вещь, мы ее создали с нуля для банковской системы, по большому счету – новый вид обеспечения, который позволяет банкам льготно финансироваться. Для клиентов тоже много своих возможностей, ради которых они идут финансироваться в банк. Для клиентов залог полиса «Эксара» – очень комфортный залог. Сейчас принято решение отдельные сделки страховать на 100%, что снимает риск с экспортеров и банков, а в Госдуму внесены еще предложения по предоставлению гарантий. В общем, процесс идет.

Назад