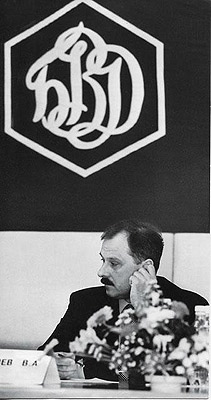

Интервью Председателя Внешэкономбанка В.А. Дмитриева телеканалу "Россия 24"

Телеканал "Россия 24",

ИНТЕРВЬЮ,

22.04.2013, 16:37

ВЕДУЩИЙ: Владимир Александрович, здравствуйте.

Владимир ДМИТРИЕВ, председатель Внешэкономбанка: Добрый день.

ВЕДУЩИЙ: Мы с вами встречаемся сейчас в Вашингтоне в рамках проведения здесь финансовой «двадцатки». В России в рамках своего председательствования в G20 одной из главных задач ставят финансирование инвестиций. Я знаю, что ВЭБ как раз сейчас открывает свое подразделение в Гонконге именно для того, чтобы привлекать азиатские инвестиции к вложению в российские проекты. Расскажите поподробнее, какие задачи будет реализовывать наша "дочка" в Азии, - есть какие-то предварительные соглашения, проекты, ключевые направления, партнеры, есть уже какие-то договоренности?

Владимир ДМИТРИЕВ: Действительно, наблюдательный совет Внешэкономбанка принял решение об открытии финансово-инвестиционной компании в Гонконге, компании Внешэкономбанка, которая призвана и привлекать инвестиции, и обеспечивать интересы российских компаний на Гонконгской бирже, оказывать консультационные услуги, вообще, вести дело по выводу российских компаний на международные финансовые рынки и, соответственно, обеспечивать приток иностранных инвестиций в Россию. Это одна из основных ее миссий. Есть и другие приоритеты, связанные с растущим товарообменом между Россией и Китаем, и использованием Гонконга как некоего мостика по привлечению через него инвестиций в российскую экономику. Но это не единственная структура, которая призвана в рамках корпорации Внешэкономбанк заниматься привлечением инвестиций. И об этом мы сегодня говорили с нашими коллегами из национальных финансовых институтов развития, а также с руководством международных финансовых институтов развития, таких, как Всемирный Банк, международные финансовые корпорации, Европейский инвестиционный банк и другие. Они, конечно, заинтересованы в том, чтобы через структуры, контролируемые государством, обеспечить в Россию приток инвестиций, и они рассматривают эти структуры как своего рода инструмент, гарантирующий и разделяющий с ними риски, гарантирующий успешность их инвестиционных операций в России. Из тех институтов, которые в рамках структур Внешэкономбанка призваны заниматься привлечением инвестиций, я прежде всего, конечно, должен отметить успешную работу Российского фонда прямых инвестиций. Это не только моя оценка, это оценка и руководства нашей страны.

ВЕДУЩИЙ: Можете какие-то привести примеры удачной реализации проектов?

Владимир ДМИТРИЕВ: 500 миллионов долларов - ресурсы самого фонда - обеспечили приток иностранных инвестиций в объеме более 2 миллиардов долларов. Отрасли, которые привлекают иностранные инвестиции и которые связаны с уверенностью иностранных инвесторов, - прежде всего в динамично развивающемся и растущем среднем классе в нашей стране. Речь идет о таких отраслях, как финансовый сектор, Московская межбанковская биржа, это здравоохранение, это медицинская промышленность, фармацевтическая промышленность, это деревообработка и целый ряд других направлений, которые привлекательны для иностранных инвесторов и которые бы при отсутствии в России надежного механизма в лице Российского фонда прямых инвестиций вряд ли бы в Россию пошли. Потому что задача фонда в идентификации проектов, которые были бы интересны для иностранных инвесторов.

Я также хотел упомянуть и региональные фонды и корпорации, созданные специально для привлечения инвестиций, - это наша совместная корпорация развития Калужской области. Всего лишь 7 лет назад пригороды Калуги представляли из себя никому не нужные заболоченные земли. Сейчас на этих территориях, благодаря развитию инфраструктуры за счет ресурса именно этой корпорации, где акционерами являются Внешэкономбанк и правительство Калужской области, создан уникальный для России промышленный кластер, где производятся легковые автомобили "Фольксваген", где локализовано производство запасных частей, где развивается малый и средний бизнес, где привлечены другие гиганты автомобильной промышленности и электроники. Вот один из примеров того, как удачно, за счет развития инфраструктуры и за счет поддержки со стороны региональных властей и национального банка развития, инвестор видит привлекательность российской экономики, привлекательность российских регионов. И, соответственно, корпорация развития Северного Кавказа, реализующая целый ряд интересных проектов на Кавказе. Фонд развития Дальнего Востока и Забайкалья, миссия которого, судя по всему, будет расширена и он будет иметь возможность участвовать в структурировании и проектов, основанных на концессиях и принципах государственно-частного партнерства. Что бы еще хотелось отметить в контексте этого мероприятия, имея в виду работу над привлечением инвестиций в Россию. Наши контакты среди, как я уже сказал, и национальных институтов развития, и международных институтов развития показали, что Россия привлекательна с точки зрении инвестиций. И заявления Эльвиры Набиуллиной, и нынешнего руководителя Центрального Банка говорят о том, что государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы искать возможности для соинвестирования в представляющие интерес для иностранных инвесторов проекты.

ВЕДУЩИЙ: Инициативы Эльвиры Набиуллиной - вы имеете в виду ее последнее заявление, что в проекты с участием РФПИ можно инвестировать доходы от экспорта нефти, то есть деньги из Фонда национального благосостояния?

Владимир ДМИТРИЕВ: Речь должна идти о тех проектах, которые были бы привлекательны для иностранных инвесторов. Задача не в том, чтобы удачно, с хорошей доходностью размещать средства ФНБ, хотя и это само по себе тоже важная задача. Задача состоит прежде всего в том, чтобы создать в России условия для ее инвестиционной привлекательности и для того, чтобы иностранный инвестор поверил в готовность государства соинвестировать в интересные для иностранных инвесторов проекты в контексте деятельности министров финансов, финансовых структур G20 и нашего председательствования в этом престижном международном объединении. Внешэкономбанк выступил с инициативой проведения на полях встречи министров финансов стран «двадцатки» в июле этого года конференции или встречи руководителей национальных и международных институтов развития. Речь идет прежде всего о наших банках-партнерах - Госбанк развития Китая, Банк развития Германии, банки развития стран БРИКС, целый ряд европейских институтов развития. Но также, помимо этого, интерес к участию в этом форуме проявили и международные финансовые организации, и международные финансовые корпорации, с руководством которых мы сегодня встречались, Европейский инвестиционный банк, Европейский Банк реконструкции и развития. И интерес их обусловлен не только тем, чтобы сверить часы, но и тем, чтобы обсудить, каким образом и национальные, и международные институты развития могли бы обеспечить достижение цели, которая стоит в повестке дня нынешней сессии «двадцатки», которая будет проходить в Санкт-Петербурге осенью, - это обеспечение экономического роста в целях создания новых рабочих мест и занятости.

ВЕДУЩИЙ: А как, вообще, ВЭБ и РФПИ взаимодействуют с другими международными, иностранными финансовыми институтами и иностранными, национальными банками развития?

Владимир ДМИТРИЕВ: Пока РФПИ взаимодействует не с банками, а взаимодействует с частными и суверенными фондами прямых инвестиций. И на этот счет тоже есть серьезные достижения: создание совместного фонда с Китайской инвестиционной корпорацией, это привлечение суверенного фонда Кувейта в размере полумиллиарда долларов в софинансирование проектов, которые предлагает Российский фонд прямых инвестиций. Но сегодня мы почувствовали, что и со стороны европейских национальных банков, и международных финансовых организаций, таких, как Европейский инвестиционный банк, есть интерес к тому, чтобы начать обсуждение потенциала и их привлечения к инвестициям, которые соинвестируются за счет средств Российского фонда прямых инвестиций. Что еще важно сказать в этой связи в подтверждение тому, что наши зарубежные партнеры верят в Россию и готовы инвестировать? Это создание Внешэкономбанком вместе с Банком развития Германии крупного фонда в поддержку малого и среднего бизнеса в России. Фонд будет призван входить в капитал компаний, причем компаний высокотехнологичного сектора. Есть предварительные договоренности с другими международными финансовыми организациями и частными инвесторами, частными инвестиционными фондами, об их вхождении в фонд или о совместном инвестировании в проекты, которые будут идентифицированы нами вместе с нашими немецкими партнерами. Это уже действующий фонд, созданный совместно нами, Внешэкономбанком, Международной финансовой корпорацией и Министерством финансов РФ - фонд поддержки региональных банков. Уже реализованы две сделки, две на выходе, где наш фонд входит в капитал региональных банков, таким образом увеличивая их капитализацию и одновременно контролируя, чтобы кредитный портфель этих региональных банков, в первую очередь, направлялся на поддержку малого и среднего бизнеса в высокотехнологичной сфере.

ВЕДУЩИЙ: Если говорить о БРИКС, здесь эта тема тоже обсуждается, - в последнее время периодически озвучивается мысль, что сама аббревиатура уже устарела, экономика стран развивается с разной скоростью и вместе они работать просто не могут. Как вы считаете, есть ли у БРИКС потенциал и, в частности, у таких проектов, как Банк развития БРИКС, который в последнее время тормозится?

Владимир ДМИТРИЕВ: Я отношусь к тем финансистам, которые относятся сдержанно к этой идее, прямо скажем. Но решение принято на политическом уровне. Ни Внешэкономбанк, ни банки развития стран БРИКС, а у нас создано объединение банков развития стран БРИКС, к этой работе не привлечены. Это осуществляется на уровне политическом, на уровне министерств финансов. А что же мешает государствам нацелить на соответствующую работу свои национальные финансовые институты развития, почему нельзя вместо 50 миллиардов, которые предполагается внести в капитал обсуждаемого Банка развития стран БРИКС, внести по 2 миллиарда в капитал национальных банков развития и таким образом с учетом коэффициента достаточности капитала каждый из них может привлечь по крайней мере 15, а то и 20 миллиардов на рынках и таким образом сформировать серьезную капитальную базу, которая позволила бы финансировать необходимые проекты инфраструктуры? Вопрос в том, чтобы эти проекты идентифицировать, но это должны делать не мы. Если речь идет о проектах, которые представляют интерес для всех стран - участниц БРИКС, наверное, соответствующие министерства транспорта, экономики, промышленности должны, прежде всего, выявить эти проекты, поставить перед нами задачу, а уж мы будем структурировать с финансовой точки зрения эти проекты, искать ресурсы для их финансирования и финансировать их. Вот на этот вопрос никто до сих пор не ответил. Поэтому я сдержанно отношусь к возможности в ближайшее время ожидать создания этого банка.

ВЕДУЩИЙ: Владимир Александрович, спасибо большое, что ответили на наши вопросы.

Владимир ДМИТРИЕВ: Спасибо вам за интересные вопросы.

Назад

Интервью Председателя Внешэкономбанка В.А. Дмитриева журналу "Итоги"

ИТОГИ №15 (879)

15 апреля 2013,

Андрей Ванденко

Начфин

Владимир Дмитриев — о пасмурном прощании с Родиной и светлой встрече с капитализмом, о горбуше, которую выменял на воблу, бессонных ночах, проведенных в посольском гараже, и об олигархах, стоящих в очереди в приемной, а также история про то, как слово «вэбовка» перестало быть ругательным

Председатель госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», по старой памяти чаще именуемой Внешэкономбанком, Владимир Дмитриев — редкий гость на страницах СМИ. Увидеть интервью с Владимиром Александровичем на отвлеченные от профильной деятельности темы — и вовсе событие из ряда вон. Чтобы подобное случилось, пришлось набраться терпения, поскольку для обстоятельного разговора требуется время, а оно традиционно в дефиците. И все-таки беседа состоялась. И длилась четыре с лишним часа.

— С банкиром, Владимир Александрович, полагается речь вести о деньгах — чужих и его. Начнем с ваших кровных. Расскажете, где первые трудовые заработали?

— В стройотряде. После третьего курса мы работали на Сахалине и вернулись в Москву под завязку загруженные красной рыбой. Это сейчас моя альма-матер — Финансовый университет — занимает много зданий, а тогда все помещались в типовой школьной пятиэтажке на улице Кибальчича. 1 сентября после занятий мы пошли в пивбар на ВДНХ и дефицитную горбушу меняли на заурядную воблу... Лососиной на Сахалине объелись! Помните, в «Белом солнце пустыни» Верещагин говорит:  «Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть!» Примерно так и мы... Во время путины на острове на всех перекрестках высились бочки с соленой красной рыбой: ешь, пока не лопнешь! На Сахалине я провел целое лето. Досрочно сдал экзамены и вместе с другими квартирьерами обустраивал лагерь. Со стройотрядами ездил трижды — в Подмосковье, Абакан и, наконец, на Дальний Восток. Нынешнему поколению не повезло, у него нет ничего подобного, а мы получили неоценимый жизненный опыт, который очень пригодился в будущем. Да и приобретенные навыки оказались нелишними. Я ведь еще после девятого класса работал токарем, проходил производственную практику на заводе. Н

«Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть!» Примерно так и мы... Во время путины на острове на всех перекрестках высились бочки с соленой красной рыбой: ешь, пока не лопнешь! На Сахалине я провел целое лето. Досрочно сдал экзамены и вместе с другими квартирьерами обустраивал лагерь. Со стройотрядами ездил трижды — в Подмосковье, Абакан и, наконец, на Дальний Восток. Нынешнему поколению не повезло, у него нет ничего подобного, а мы получили неоценимый жизненный опыт, который очень пригодился в будущем. Да и приобретенные навыки оказались нелишними. Я ведь еще после девятого класса работал токарем, проходил производственную практику на заводе. Н азвание не вспомню, но недалеко от Савеловского вокзала. А на пятом курсе института с сентября по июнь трудился грузчиком на машиностроительном заводе «Знамя труда», который сейчас входит в РСК «МиГ». Работали и по ночам, загружая отремонтированные самолеты на автоплатформы. А дальше везли в Луховицы, где под утро сдавали технику военным. Зарабатывал приличные деньги. Это 75-й год, тогда инженер в среднем получал около 130 рублей, а мне платили двести...

азвание не вспомню, но недалеко от Савеловского вокзала. А на пятом курсе института с сентября по июнь трудился грузчиком на машиностроительном заводе «Знамя труда», который сейчас входит в РСК «МиГ». Работали и по ночам, загружая отремонтированные самолеты на автоплатформы. А дальше везли в Луховицы, где под утро сдавали технику военным. Зарабатывал приличные деньги. Это 75-й год, тогда инженер в среднем получал около 130 рублей, а мне платили двести...

— Но до Прохорова вам далеко. Михаил в студенческие годы поставил погрузо-разгрузочные работы на поток, создал бригады и зашибал очень хорошую деньгу.

— Насколько знаю, по-настоящему серьезный капитал Прохоров cделал в джинсовом кооперативе. Но это было уже потом, а в 75-м, о котором я говорю сейчас, с кооператорами и теневиками боролись. Кто-то конкурировал с оказывавшей населению бытовые услуги фирмой «Заря» и так зарабатывал. Были мастера, которые в советское время делали состояние на игорном бизнесе. За месяц выигрывали в карты миллион рублей, а машина «Волга» стоила десять тысяч... Такие деньги несли не в сберкассу, а закапывали в целлофановых мешках в землю.

— Лично знали этих гобсеков?

— Они здравствуют и поныне, хотя успех и богатство дались не даром...

— Но вы так и не рассказали, когда сами заработали первую ощутимую сумму.

— Все тем же летом на Сахалине. Получил полторы тысячи рублей, купил магнитофон «Маяк» и вез его через всю страну. Плюс десять килограммов горбуши. В Москву летели с пересадками, из-за непогоды на сутки зависли в Хабаровске. На наших стройотрядовских куртках была написана аббревиатура МФИ — Московский финансовый институт. На вопрос «Откуда вы, ребята?» отвечали: «Магаданский фаянсовый». Прикалывались. Поразительно, но многие верили...

— Почему подались в финансисты, Владимир Александрович?

— Сам себя до сих пор спрашиваю. Родители были далеки от этой сферы. Оба четырнадцатилетними подростками в 1942 году пришли на завод «Знамя труда», где и я работал, будучи пятикурсником. Отец проработал там шестьдесят лет, параллельно окончил авиационный институт и уходил на пенсию с поста заместителя технического директора предприятия. Два года назад его не стало... У мамы стаж поменьше, хотя она тоже отдала заводу всю жизнь. Подразумевалось, что я пойду по родительским стопам, продолжу династию, но во мне обнаружилась склонность к гуманитарным дисциплинам, иностранным языкам, и к десятому классу я определился с выбором. Попробовал поступить в МГИМО, завалил по собственной глупости математику, отнес документы в Финансовый институт, отлично сдал экзамены и стал студентом. Как оказалось, все к лучшему. Сегодня я декан и завкафедрой в Финансовом университете, вхожу в попечительский совет МГИМО, за моими плечами десять лет заграничной дипломатической службы, годы в МИДе и Госкомитете Совмина СССР по внешним экономическим связям...

— В Министерство иностранных дел вы пришли в 79-м.

— Так сложилось в силу родственных связей. Но предварительно я набрался опыта в госкомитете и неплохо там себя зарекомендовал.

— Про связи поподробнее, пожалуйста, Владимир Александрович.

— Увы, человека уже нет на этом свете, не будем всуе его поминать, но факт, что именно он помог мне сменить профиль работы с внешнеэкономического на внешнеполитический. Я стал атташе департамента скандинавских стран МИД СССР, два года провел на 16-м этаже высотки на Смоленской площади, а в 81-м уехал в Швецию. О проводах, пожалуй, расскажу чуть подробнее. 31 января, семь часов вечера, Белорусский вокзал. Снег с дождем, плачущие родственники, не знающие, куда и зачем отправляют нас с женой и маленьким сыном. Честно говоря, мы тоже слабо представляли, что именно увидим в конце пути. Вагон через Германию следовал до Стокгольма. Точнее, в немецком Заснице его грузили на паром и доставляли в шведский Треллеборг, а оттуда уже в столицу. Целое путешествие для людей, никогда не выезжавших за границу! Пока тряслись по Польше, картина выглядела весьма уныло: все те же проплешины снега в полях, низкая облачность. По вагонам ходили поляки и предлагали обменять водку «Столичную» на сигареты, жвачку и безопасные лезвия для бритв. В Германию поезд пришел вечером, и на паром погрузка началась в темноте. А следующим утром мы проснулись и поднялись из трюма на палубу. Контраст оказался ошеломительным, ослепляющим! Паром плыл в шхерах, неторопливо лавируя между небольшими островами. После двух суток зимней серости мы вдруг увидели безоблачное голубое небо, яркое солнце, ухоженные зеленые газоны на берегу, желто-синие флаги над крышами домов... Страна, сто семьдесят лет не знавшая войны на своей территории, в которой последние десятилетия у власти находились социал-демократы! Нахлынули неизбежные сравнения... Правда, потом началась работа, трудовые будни, и острота первой реакции постепенно притупилась.

— Сколько времени провели вы на родине АВВА?

— Первая командировка продолжалась четыре с половиной года, с 85-го по 87-й я находился в России, а потом вернулся в Стокгольм еще на пять с половиной лет. За время московских каникул успел поступить в аспирантуру, но защитился только в 98-м году, уже работая во Внешэкономбанке.

— Первая командировка продолжалась четыре с половиной года, с 85-го по 87-й я находился в России, а потом вернулся в Стокгольм еще на пять с половиной лет. За время московских каникул успел поступить в аспирантуру, но защитился только в 98-м году, уже работая во Внешэкономбанке.

— С легендарным Громыко в МИДе встречались?

— Однажды. Андрей Андреевич приезжал в Стокгольм на конференцию по разоружению и провел переговоры с Шульцем, госсекретарем США. Беседа продолжалась часов пять или шесть, и за это время Громыко ни разу не встал из-за стола. Еще мне запомнилось, что Андрей Андреевич привез с собой повара и угощал американцев пирожками. И такая деталь: после окончания продолжительных и весьма утомительных переговоров, которые закончились ближе к полуночи, переводчик Громыко Виктор Суходрев до пяти утра расшифровывал записи и надиктовывал их содержание сменявшим друг друга машинисткам. Люди величайших трудоспособности и профессионализма! Впрочем, в мидовскую систему тогда других и не брали, фильтр стоял очень жесткий.

— С Сергеем Ивановым вы в Стокгольме познакомились?

— В мою бытность он там не работал. Мы пересекались в МИДе. А в Стокгольме моими коллегами были Константин Косачев, ныне возглавляющий Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Владимир Титов, заместитель министра иностранных дел. Из тех, чье имя на слуху, могу назвать Григория Рапоту, государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии, который тогда был советником нашего посольства. Помощник президента Путина Юрий Ушаков работал в 80-е в Стокгольме на конференции по разоружению... Со многими из тех, с кем познакомился в те годы, до сих пор поддерживаю товарищеские отношения. Общее прошлое, сами понимаете... Вспоминается разное — и серьезное, и комичное.

Вы знаете, например, что совзагранслужащие в Швеции массово становились рыбаками и грибниками? В 82-м году наша подводная лодка села на мель в шхерах, шпиономания зашкаливала, за нами в открытую следили, каждый шаг контролировали, а мы на рассвете на надувных лодках выходили в залив и удили рыбу. Ловили треску, плотву, селедку, если повезет, угря и лосося, а с берега нас через фотообъективы разглядывали шведские журналисты и потом печатали заметки, что на самом деле русские обмеряют глубину шхер для прохода советских мини-подлодок... Ну кто мог поверить, что улов нужен нам для приготовления домашних деликатесов? Мы, например, плотву засаливали в ванне и вывешивали на просушку в воздухозаборниках. Запах вяленой рыбы разлетался по всему посольству! У нас работал завхоз, про которого шутили, будто он даже кисель из трески варит! А рассказать, чем мы занимались в ночное время в посольском гараже? Осваивали профессию автослесаря, чиня и латая перед отправкой на родину подержанные машины! За гроши покупали развалюхи, клепали, варили, шпаклевали, красили и получали практически новые — с виду! — иномарки. В конце 80-х в Стокгольме можно было дешево взять Mercedes десятилетней давности, привести его в божеский вид и обменять в Москве на трехкомнатную квартиру. Трехкомнатную!

Вы знаете, например, что совзагранслужащие в Швеции массово становились рыбаками и грибниками? В 82-м году наша подводная лодка села на мель в шхерах, шпиономания зашкаливала, за нами в открытую следили, каждый шаг контролировали, а мы на рассвете на надувных лодках выходили в залив и удили рыбу. Ловили треску, плотву, селедку, если повезет, угря и лосося, а с берега нас через фотообъективы разглядывали шведские журналисты и потом печатали заметки, что на самом деле русские обмеряют глубину шхер для прохода советских мини-подлодок... Ну кто мог поверить, что улов нужен нам для приготовления домашних деликатесов? Мы, например, плотву засаливали в ванне и вывешивали на просушку в воздухозаборниках. Запах вяленой рыбы разлетался по всему посольству! У нас работал завхоз, про которого шутили, будто он даже кисель из трески варит! А рассказать, чем мы занимались в ночное время в посольском гараже? Осваивали профессию автослесаря, чиня и латая перед отправкой на родину подержанные машины! За гроши покупали развалюхи, клепали, варили, шпаклевали, красили и получали практически новые — с виду! — иномарки. В конце 80-х в Стокгольме можно было дешево взять Mercedes десятилетней давности, привести его в божеский вид и обменять в Москве на трехкомнатную квартиру. Трехкомнатную!

— Так и сделали?

— Ну не до такой же степени?! Да и «Мерса» у меня не было... Привез в 1993 году Volvo 244 1979 года выпуска, поездил какое-то время, а в 95-м выписал доверенность и отдал машину. Непостижимым образом она до сих пор числится за мной, вносится в налоговую декларацию, хотя, допускаю, того автомобиля давно нет в природе, сгнил или отправился в доменную печь на переплавку...

— Продолжим список стокгольмских знакомцев. С Горбачевым судьба сводила?

— Михаил Сергеевич приезжал в Швецию в 90-м после вручения ему в Осло Нобелевской премии мира. Вроде бы момент триумфа, а выглядел Горбачев устало, на вопросы местных собеседников отвечал рассеянно, у меня даже мелькнула мысль, что он чувствует близость своего ухода из активной политики. В качестве переводчика его сопровождал Павел Палажченко, который через несколько лет блестяще перевел афоризм Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это звучит так: We wanted the best, you know the rest. На мой взгляд, гениально!

— Михаил Сергеевич приезжал в Швецию в 90-м после вручения ему в Осло Нобелевской премии мира. Вроде бы момент триумфа, а выглядел Горбачев устало, на вопросы местных собеседников отвечал рассеянно, у меня даже мелькнула мысль, что он чувствует близость своего ухода из активной политики. В качестве переводчика его сопровождал Павел Палажченко, который через несколько лет блестяще перевел афоризм Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это звучит так: We wanted the best, you know the rest. На мой взгляд, гениально!

Справедливости ради замечу, мне приходилось видеть разные манеры поведения. Когда только начинал работу в Стокгольме, послом там был Михаил Яковлев, который к тому моменту провел в Швеции лет одиннадцать. Перед местной аудиторией он всегда выступал по одной и той же схеме: поднимался на трибуну, здоровался по-шведски, после чего уступал место переводчику, без остановок читавшему речь от первой до последней строчки. В конце Михаил Данилович говорил: Tack sa° mycket, что означало «спасибо большое», и уходил. Так он экономил время собравшихся, не заставляя их слушать русскую версию сорокаминутного доклада! А при Борисе Панкине установили традицию читки свежих шведских газет. На эти политинформации посол обязал ходить весь дипломатический состав миссии. Начинали утро с того, что встречались в девять часов и слушали обзор ведущих изданий. Я отвечал за печатный орган консерваторов Svenska Dagbladet. Но открывал эти посиделки Борис Дмитриевич. С первым рейсом «Аэрофлота» из Москвы ему доставляли свежий номер «Правды», и он вслух зачитывал нам передовицу...

— Зато в августе 91-го Панкин осудил ГКЧП, и Горбачев с ходу назначил его министром иностранных дел СССР.

— В должности Борис Дмитриевич продержался недолго, суммарно дней сто или около того. Потом был послом в Великобритании, а сейчас живет в Швеции. Такие вот повороты судьбы...

— Из второй стокгольмской командировки вы вернулись в 93-м, но в МИД не пошли. Почему?

— Приехал в Москву и увидел, что люди, работающие во внешнеполитическом ведомстве страны, параллельно занимаются продажей контейнеров с американскими сигаретами и голландским спиртом, делая себе состояния. Так поступали не все, но атмосфера была не самая лучшая. Профессионалы стали уходить. Коллега, с которым мы работали в Стокгольме, решил идти в политику и вступил в ПРЕС — Партию российского единства и согласия, готовившуюся к выборам в Госдуму. Его звали в Минфин, но перспектива стать депутатом показалась моему товарищу более привлекательной, он включился в предвыборную борьбу, а в министерство по дружбе рекомендовал меня. Я предложение принял и стал заместителем руководителя валютного департамента, где непосредственно занимался выпуском облигаций внутреннего валютного займа — вэбовок. В 95-м перешел в департамент внешнего долга, взяв под контроль первое суверенное российское размещение на рынке евробондов. Тогда и подумать не мог, что еще через два года приду в ВЭБ первым заместителем председателя...

— Вас Андрей Костин позвал?

— Мы впервые встретились в 1993 году: в компании мидовцев, ушедших со службы. А в 97-м Андрей, который в тот момент уже возглавлял Внешэкономбанк, настоял, чтобы я стал его замом, и добился назначения. Правда, другой Андрей, первый замминистра финансов Вавилов, долго не хотел отпускать меня из ведомства. Мы с ним тогда объехали практически весь мир, проводя посвященные размещению российских евробондов роуд-шоу в разных городах и странах. Как-то за неделю я совершил кругосветное путешествие: вылетел в Токио, пообщался с японскими банкирами, вечером уже вел презентацию в Сеуле, утром перебрался в Гонконг, оттуда — в Лос-Анджелес, за три дня проехал Сан-Франциско, Бостон, Чикаго, Миннеаполис, Нью-Йорк и вернулся в Москву. Последние еврооблигации с моим участием были размещены в июле 97-го, я посчитал, что взятые обязательства выполнил и имею полное право уйти в ВЭБ. Что и сделал. Пришел на хорошо знакомый участок, поскольку Внешэкономбанк в тот момент служил главным оператором по внешним долгам России. Собственно, эта функция сохраняется и сейчас, хотя в значительно меньшей мере. Бывшая долговая контора за последнее десятилетие трансформировалась в полноценный Банк развития.

— Мы впервые встретились в 1993 году: в компании мидовцев, ушедших со службы. А в 97-м Андрей, который в тот момент уже возглавлял Внешэкономбанк, настоял, чтобы я стал его замом, и добился назначения. Правда, другой Андрей, первый замминистра финансов Вавилов, долго не хотел отпускать меня из ведомства. Мы с ним тогда объехали практически весь мир, проводя посвященные размещению российских евробондов роуд-шоу в разных городах и странах. Как-то за неделю я совершил кругосветное путешествие: вылетел в Токио, пообщался с японскими банкирами, вечером уже вел презентацию в Сеуле, утром перебрался в Гонконг, оттуда — в Лос-Анджелес, за три дня проехал Сан-Франциско, Бостон, Чикаго, Миннеаполис, Нью-Йорк и вернулся в Москву. Последние еврооблигации с моим участием были размещены в июле 97-го, я посчитал, что взятые обязательства выполнил и имею полное право уйти в ВЭБ. Что и сделал. Пришел на хорошо знакомый участок, поскольку Внешэкономбанк в тот момент служил главным оператором по внешним долгам России. Собственно, эта функция сохраняется и сейчас, хотя в значительно меньшей мере. Бывшая долговая контора за последнее десятилетие трансформировалась в полноценный Банк развития.

— Но до того был дефолт, вскоре после которого вас по странному совпадению наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»...

— Как вы догадываетесь, награда к печальным августовским событиям отношения не имеет. Меня отметили в связи с юбилеем ВЭБа. А тогда, летом 98-го, мы, конечно, понимали, к чему дело идет.

— К тому, что слово «вэбовка» станет ругательным.

— Естественно, поскольку облигации упали в цене. Россия ведь не только дефолт объявила, правительство страны ушло в отставку, было серьезное противостояние с Думой, и в какой-то момент в полный рост встал вопрос, где находится центр принятия решений... Ситуация и в политической жизни, и в бытовом плане была крайне подвижной. Вспоминаю забавный эпизод. Мы с коллегами собрались пообедать и заодно обсудить «текущий момент». Встретились в ресторане «Шанхай», который находился в ныне снесенной гостинице «Россия». Замечательное, к слову, было заведение, кухня отменная! Так вот: часа два посидели, поговорили, вкусно поели. Пришло время рассчитываться. Официант говорит: «Извините, банковские карточки не принимаем». Так сказать, в связи с нестабильной финансовой ситуацией. Предлагаем наличные доллары. Подходит метрдотель: «Прошу прощения, но и валюту не берем. Курс постоянно скачет, будут проблемы при инкассации». Вот точная индикация происходившего в стране...

— Естественно, поскольку облигации упали в цене. Россия ведь не только дефолт объявила, правительство страны ушло в отставку, было серьезное противостояние с Думой, и в какой-то момент в полный рост встал вопрос, где находится центр принятия решений... Ситуация и в политической жизни, и в бытовом плане была крайне подвижной. Вспоминаю забавный эпизод. Мы с коллегами собрались пообедать и заодно обсудить «текущий момент». Встретились в ресторане «Шанхай», который находился в ныне снесенной гостинице «Россия». Замечательное, к слову, было заведение, кухня отменная! Так вот: часа два посидели, поговорили, вкусно поели. Пришло время рассчитываться. Официант говорит: «Извините, банковские карточки не принимаем». Так сказать, в связи с нестабильной финансовой ситуацией. Предлагаем наличные доллары. Подходит метрдотель: «Прошу прощения, но и валюту не берем. Курс постоянно скачет, будут проблемы при инкассации». Вот точная индикация происходившего в стране...

Бесконечно шли переговоры по поводу форвардов. Ведь иностранные игроки приобретали ГКО, брали валютные риски, которые хеджировали в российских банках, а потом, когда клюнул жареный петух, все побежали к нам с криками: «Выручайте!» Мы резонно спрашивали: «Вы за бизнес отвечаете?» В ответ слышали: «Нас подставили». Но, слава богу, пережили и дефолт, и кризис 2008 года. К этому испытанию мы оказались намного лучше подготовлены, имели необходимый опыт, а государство, что еще важнее, максимально мобилизовалось, скоординированно и оперативно принимая стратегические решения. В 98-м же царил хаос, экономику разбил паралич. Предлагались различные разумные схемы, которые отвергались в силу зашоренности и запуганности тех, кому надлежало взять ответственность на себя. Вот пример. Сказать, что стоимость российских долгов в тот момент упала, мягко говоря, ничего не сказать. Западные банки предлагали: «Давайте захеджируем наши риски через ваш ЦБ и взамен дадим ресурс на выкуп обесцененных российских долгов». Во всех смыслах выгодная сделка! Помочь по-иному они не могли, мы объявили дефолт, и любые лимиты для России были обрезаны. А денег за рубежом сколько угодно! Но предложения не проходили, никто не хотел рисковать и принимать решения...

— Зато в 2008-м ЦБ выделил Внешэкономбанку в критический момент пятьдесят миллиардов долларов из золотовалютных резервов для рефинансирования внешних долгов российских компаний и банков.

— Нам установили лимит, но израсходовали мы чуть больше одиннадцати миллиардов. Интересное было время!

— Слышал, у вас в приемной очереди из олигархов дневали и ночевали? Из серии «За мной не занимать! Я последний».

— До такого не доходило, но желающих получить кредиты хватало, это правда. ВЭБ работал рука об руку с межведомственной комиссией, состоящей из представителей правительства, госструктур, правоохранительных органов, коммерческих банков... При принятии решения в ходе заседаний учитывались все факторы и обстоятельства, взвешивалась любая мелочь, были разработаны четкие критерии.

— Тем не менее больше всех почему-то обломилось Олегу Дерипаске.

— Если иметь в виду четыре с половиной миллиарда долларов, то да. Структуры «Русала» на фоне остальных получили самую значительную финансовую помощь, но речь ведь не о том, будто кого-то персонально облагодетельствовали. Под эти займы был заложен блок-пакет «Норникеля». Реально существовала угроза потери ключевых для Российской Федерации активов, отчуждение их иностранными кредиторами. Мы не стремились удовлетворить всех, исходили из понимания, что для одних помощь жизненно необходима, а другими движет желание решить свои проблемы под сурдинку. Если люди бездумно понаделали долгов, особо не заботясь, как будут отдавать, почему государство должно их выручать? На всех денег не хватит. Работали мы тогда без выходных, собирались по субботам и воскресеньям, иногда сутки напролет просиживали в офисе. Старались действовать максимально быстро, успевая при этом перелопачивать множество документов, чтобы каждое суждение, выносимое на комиссию и наблюдательный совет ВЭБа, было взвешенным и мотивированным. Ключевые решения принимались при непосредственном участии тогдашнего премьера Владимира Путина, возглавлявшего набсовет банка.

— А откуда вообще взялась идея Банка развития? Так ли было нужно его создавать?

— Председателем Внешэкономбанка я стал в конце мая 2004-го. К тому моменту разговоры о будущем ВЭБа велись уже на протяжении нескольких лет. Предлагались разные сценарии. Было ясно, что в прежнем качестве банк существовать не может. Кстати, вы знаете, что до 2007 года его официальное название звучало так — Внешэкономбанк СССР? Страна полтора десятилетия не существовала, а бренд оставался! Мы даже лицензии ЦБ не имели. Анекдотическая ситуация, которая реально мешала работе. Министр финансов Алексей Кудрин, напутствуя меня при назначении в ВЭБ, выразился в том духе, мол, готовьтесь, станете нашим долговым агентством. В тот раз у нас состоялся продолжительный разговор, поскольку я иначе смотрел на перспективы ВЭБа. Поясню, о чем речь.

— Председателем Внешэкономбанка я стал в конце мая 2004-го. К тому моменту разговоры о будущем ВЭБа велись уже на протяжении нескольких лет. Предлагались разные сценарии. Было ясно, что в прежнем качестве банк существовать не может. Кстати, вы знаете, что до 2007 года его официальное название звучало так — Внешэкономбанк СССР? Страна полтора десятилетия не существовала, а бренд оставался! Мы даже лицензии ЦБ не имели. Анекдотическая ситуация, которая реально мешала работе. Министр финансов Алексей Кудрин, напутствуя меня при назначении в ВЭБ, выразился в том духе, мол, готовьтесь, станете нашим долговым агентством. В тот раз у нас состоялся продолжительный разговор, поскольку я иначе смотрел на перспективы ВЭБа. Поясню, о чем речь.

В начале и середине 2000-х годов коммерческие банки кредитовали, как правило, проекты со сроком окупаемости год-полтора. При этом процентные ставки были очень высоки. Крупные компании получали кредит на приемлемый срок под залог экспортной выручки. Инфраструктура страны модернизировалась слабо, по остаточному принципу. А новые морские порты, верфи, терминалы аэропортов, объекты атомной и гидроэнергетики практически не строились с советских времен. Экономика остро нуждалась в институте долгосрочных инвестиций. Государству требовался банк, привлекающий большие ресурсы и финансирующий «вдолгую» инфраструктуру и большие проекты. Но при этом чтобы прибыль для такого банка не была абсолютным приоритетом.

— С этой идеей вы и пошли к ВВ? Давно были с ним знакомы к тому моменту?

— К 2005 году нам с коллегами удалось сформулировать концепцию Банка развития, и с этой идеей я отправился к Дмитрию Медведеву, тогдашнему главе кремлевской администрации. Он поддержал меня и доложил Владимиру Владимировичу. После чего и состоялась моя встреча с президентом, который одобрил проект. При создании Банка развития нас с самого начала поддерживал Герман Греф, возглавлявший Министерство экономического развития и торговли. Он добился, чтобы ВЭБ освободили от налога на прибыль, мы выступали единым фронтом и при принятии других жизненно важных для банка решений. Исключительно много сделал Михаил Фрадков, в тот момент премьер-министр России. Хотя были у нас и серьезные оппоненты. Пришлось столкнуться и с непониманием, и с активным противодействием. Кто-то рассуждал на тему, зачем России еще один крупный госбанк, способный потеснить коммерческих игроков. У кого-то были и корыстные интересы... Все же мы смогли пройти по этим лабиринтам.

— Сына Фрадкова вы взяли во Внешэкономбанк в знак благодарности за помощь?

— Петр работал в системе ВЭБа в начале нулевых, полгода стажировался в Италии и задолго до того, как Михаил Ефимович возглавил правительство России, планировался нами на должность представителя банка в США. Он на пару лет ушел в Дальневосточное морское пароходство, а потом вернулся в ВЭБ. Петр наш, коренной. Схожая история с Александром Ивановым, сыном нынешнего главы кремлевской администрации. Он работал в ВЭБе, уходил в ВТБ и опять возвращался сюда вне зависимости от развития карьеры Сергея Борисовича, его отца. Если уж говорить до конца откровенно, есть структуры, с финансовой стороны гораздо более привлекательные, нежели ВЭБ, который по доходам сотрудников существенно отличается и от банков с государственным участием, и, конечно, от частных коммерческих.

— За своих сыновей при трудоустройстве хлопотали, Владимир Александрович?

— Они щепетильны в этих вопросах, но и к моим советам прислушиваются. Павел, старший, входит в правление КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНКА здесь, в Москве, Степан второй год работает в инвесткомпании. Оба окончили Финансовую академию, свободно говорят на английском, не до конца забыли шведский. Малышам о карьере думать рановато. Дочь Женя в этом году пойдет в школу, а младшему Леше еще и пяти лет нет.

— Как у вас со шведским?

— Поддерживаю в рабочем состоянии. С легкой руки Сергея Иванова являюсь сопредседателем Российско-шведского делового совета и регулярно встречаюсь с визави Хансом Вестбергом, CEO компании Ericsson. Общаемся с ним по-шведски. Мне нравится этот язык. Как и Швеция. Все-таки первая любовь не ржавеет!

— Любовь к хоккею оттуда привезли?

— Еще в детстве гонял консервную банку по двору. Не было ни шайб настоящих, ни клюшек. Вплоть до 74-го года мы жили на 2-й Хуторской улице, на задворках «Динамо». Любопытно, что пятиэтажный дом, в котором занимали комнату, строил на субботниках мой отец. Зимой я вместе с соседскими пацанами бегал на стадион, смотрел хоккейные баталии. Тогда еще не было закрытых дворцов спорта, играли на открытых площадках. Если у кого-то ломалась клюшка, мы подбирали, склеивали и опять пускали в дело. Коньки назывались «гаги», видимо, от голландского города Гаага. Были еще «канадки», но они казались нам недостижимой роскошью. Щитки мастерили из дощечек от ящиков для фруктов и овощей. Обшивали их поролоном, на колени прилаживали жестяные банки из-под леденцов... Шрам на лице заработал в тринадцать лет, когда неудачно упал на консервную «шайбу».

— За кого болели?

— За ЦСКА. Всю жизнь. Поддерживаю товарищеские отношения с ветеранами армейского хоккея. Одно время стоял вопрос об оказании ВЭБом спонсорской поддержки хоккейному ЦСКА. Сейчас в силу принятых набсоветом решений банк не поддерживает отдельные команды, но мы вкладываем значительные средства в подготовку сборных России по футболу, хоккею, волейболу, плаванию, гребле, финансируем строительство ряда олимпийских объектов в Сочи... Если же говорить о виде спорта, которым заболел в Швеции, это теннис. Влюбился в игру! В начале 80-х Бьорн Борг уже сходил с олимпа, зато блистали Матс Виландер и Стефан Эдберг. В нашем посольстве был классный грунтовый корт, где мы рубились с апреля по октябрь. Вернувшись в Москву, я не зачехлил ракетку, регулярно тренируюсь, участвую в любительских турнирах. Последние три года ВЭБ проводит мероприятие под девизом «Легенды тенниса в Москве». В прошлом году участвовали Бьорн Борг, Горан Иванишевич, Марат Сафин, Евгений Кафельников, Мартина Хингис и Елена Дементьева. Солидная компания! Профессионалы играли в паре с чайниками. Классно, когда выходишь на корт против великих...

— Умеете проигрывать?

— Да. Но не люблю. Сильно злюсь, если правила нарушают. И в спорте, и в бизнесе. К счастью, в ВЭБе подобное исключено. Здесь подобралась очень сильная в профессиональном и порядочная в человеческом отношении команда. Управлять таким коллективом большое удовольствие, хотя и ответственность немалая.

— Вам сильно пришлось перетряхивать команду?

— Вообще не делал этого. Во-первых, я в ВЭБе с 97-го года и давно всех знаю, кого-то сам сюда приглашал. Во-вторых, отношусь к тем руководителям, которые считают, что коллектив тогда работает, когда он устойчив. В отличие от математики в бизнесе от перемены мест слагаемых сумма меняется. Корпоративный дух — не пустые слова для меня. Как ни странно прозвучит, в банке сохранилась атмосфера советских времен. В хорошем смысле. Ответственность, исполнительность, дисциплина — вот наши критерии.

— Тем не менее один из ваших замов находится сейчас под следствием.

— И что? Если говорить о деле Анатолия Балло, я уверен, следствие во всем беспристрастно разберется. Ущерб банку не нанесен, кредит погашен, в отношении некоторых подозреваемых уже закрыты уголовные дела. Мы исходим из презумпции невиновности: пока преступление не доказано, нельзя на человека навешивать ярлыки. И со следствием будем взаимодействовать, и Анатолия поддерживать. Это важно и для него, и для нашего коллектива в целом. Может, то, что собираюсь сказать, и не имеет прямого отношения к теме, но это важно для общего понимания. В любой ситуации надо вести себя честно и порядочно, тогда и жить будет легко и комфортно. Каждый берет какие-то черты от родителей. Моей маме 84 года, значительная часть жизни, строго говоря, прожита, но щепетильность в принципиальных вопросах не перестает поражать нас с братом. Мама очень совестлива и патологически скромна. Это достойный пример для подражания.

— Такие качества уживаются с профессией банкира?

— Лично я противоречий не вижу.

— А есть ли в России настоящие банкиры? На первых местах в рейтингах у нас государственные банки, а не частные. Выходит, госбанкиры — лидеры?

— Удивитесь, но в СССР была прекрасная финансовая школа, банковскому делу здесь умели обучать даже в суровых условиях плановой экономики. Многому потом, конечно, пришлось переучиваться на собственном опыте, но тот опыт был уникальным. И сейчас у нас есть первоклассные специалисты и в ЦБ, и в коммерческих банках. Однако первые места в рейтингах — не случайность.

— Вы обмолвились о брате. Кем он работает?

— Александр моложе меня на десять лет и трудится в Объединенной авиастроительной корпорации.

— Понятно. Где вы председателем совета директоров.

— Да я туда пришел позже брата, который продолжил семейную династию! То, чего родители ждали от меня, получилось у Саши. Он окончил авиационный институт, всю жизнь проработал в отрасли. Я же поднимаюсь на борт самолета исключительно в качестве пассажира. Летать, правда, приходится очень часто, по полгода провожу в командировках.

— Сесть за штурвал никогда не хотели?

— Даже желания не возникало. По простой причине: понимаю, что это не игрушки. У меня нет времени на курсы молодого пилота. Надо ведь научиться так управлять воздушным судном, чтобы не подвергать риску свою и чужие жизни, иначе не стоит и начинать. Лучше два лишних часа провести на теннисном корте или хоккейной площадке. Хотя, если честно, гораздо более вероятно, что буду не играть, а работать. Давно живу в таком ритме и не жалуюсь. Наоборот — мне нравится. Дел много и планов громадье. В Банке развития по-другому и быть не может...

Досье

Владимир Александрович Дмитриев

- Родился 25 августа 1953 года в Москве. В 1975 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения».

- В 1975—1979 годах работал в Госкомитете Совета министров СССР по внешним экономическим связям инженером.

- В 1979—1986 годах — атташе, третий секретарь отдела МИД СССР.

- В 1986—1987 годах — научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.

- В 1987—1993 годах — второй, первый секретарь посольства СССР и России в Швеции.

- В 1993—1997 годах — замруководителя, начальник департамента Министерства финансов РФ.

- В 1997—2002 годах — первый заместитель председателя Внешэкономбанка СССР.

- В 2002—2004 годах — заместитель президента — председателя правления ОАО «Внешторгбанк».

- В 2004—2007 годах — председатель Внешэкономбанка СССР. С июня 2007 года — председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

- Доктор экономических наук. Член-корреспондент Российской академии естественных наук. Награжден орденами и медалями Российской Федерации, а также государственными наградами ряда зарубежных стран.

- Женат. Отец трех сыновей и дочери.

Назад